Attilio Zarino documentò un pranzo che segnò una svolta nell'economia della Contea

di Redazione

Vittoria – Tra gli altri pranzi di rilievo consumati nei luoghi della contea di Modica va ricordato anche quello non indifferente preparato in occasione della benedizione dell’impianto industriale della canna da zucchero di Vittoria, la cui solenne cerimonia fu celebrata – come riporta lo studioso Attilio Zarino nel suo studio del 1992 sulla canna da zucchero a Vittoria – la mattina dell’11 gennaio 1644 e alla quale parteciparono il governatore della contea, il parroco di Vittoria, e tutti gli accompagnatori.

La coltivazione della canna da zucchero e il relativo impianto era un avvenimento importante per l’economia della contea, anche per il carattere di grande impresa industriale che rivestiva tale attività. Per gli ospiti illustri, fu preparato un lauto pasto a base di otto galline, sette capretti, un barile di vino, dodici tumuli di orzo, carne di maiale arrostita al carbone, uova, insalata, pane, saime, olio, con spezie aromatiche, al lume di due rotoli di candele di sego. Cosa che si ripeteva anche il 25 gennaio quando veniva solo il governatore e il suo seguito, aggiungendo tonnina e sarde, pescame, conigli, caciocavallo e formaggi.

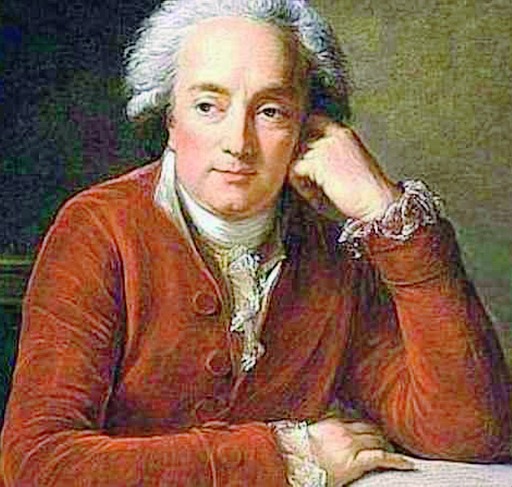

Meno ricco fu senza dubbio il pasto preparato a punta Braccetto, nei pressi della torre, quando verso le 19 d’Italia del 21 settembre 1793 a causa del maltempo si fermò una speronara di patron Angelo Aliotta, sulla quale viaggiava diretto a Malta, l’erudito poeta, raffinato e colto, della corte di Parma, ma nativo di Como, discendente da nobile famiglia e importante figura della letteratura europea, il conte Carlo Castone della Torre di Rezzonico (1742-1796). Aveva 51 anni, e appena arrivato a punta Braccetto con i suoi domestici, si diede subito da fare per preparare il pranzo. Due domestici andarono a Santa Croce e portarono una “vecchia pollanca”, lui comprò un giovane coniglio ucciso la mattina da una dei “torrieri”, e con parte “delle provvisioni da me recate, mi fu imbandito un pranzo alla meglio. Alcuni eccellenti cocomeri, ossia pepponi d’acqua mi venderono i maltesi, e questi mi sollecitarono più il palato d’ogni altra vivanda per l’acquidosa polpa, che irrigavami l’arse fauci”.

Mangiò con grande appetito e, oltre, a saziarsi trascorse alcune ore piacevoli su queste spiagge. “Per ingannar l’ozio – scrisse Rezzonico nel suo libro “Viaggio in Sicilia” – mi posi ad erborare e raccoglier pietre”. Con grande stupore ritrovò molte piante che dalle sue parti conservavano nei propri giardini, come “le jacee, i capperi, gli stinchi, le spinelle, i ginepri, al doppio più grossi nelle bacche de’ nostri e mill’altre erbe aromatiche”.

In più ritrovò in questi luoghi, ritenuti deserti, bellissime chiocciole al lido, “patelle, cancri” e nell’arena “osservai con diletto gli artificiosi, dove s’accovacciano i formicaleoni, e molti ne trassi da lor nidi, e ne contemplai le coniche trivelle, e le antenne, colle quali si scavano, ritrocedendo, l’aguato, e vi fan cadere le formiche, vibrando granellini di sabbia con tanta destrezza, che i frombolieri delle baleari, non imberciavan meglio nel segno”.

Il lido si presentava composto per la maggior parte di “giuggiolona, entro cui appaiono molti bei testacei impietriti, e con queste piante, e con questi animaluzzi, e con queste pietre m’accorsi, che poteva benissimo contemplar nel silenzio le meraviglie dei tre regni, e non esser vinto in modo alcuno dalla noia, benché solo, e quasi dal mare rigettato sovra uno scoglio”. Ma non fu solo l’occasione per osservare la natura, fu anche il momento di riflettere e meditare, ed anche la complessa riflessione per un capitolo di qualche sua opera. Così di fatto passeggiò per ben sei ore, assorto in piacevole meditazione, “in perpetue riflessioni, che l’una dopo l’altra mi nascevano spontaneamente ad ogni passo, ed avrei potuto ancor io tesser un capitolo filosofico, come quello sì spiritoso intitolato: le dodici sorprese di Pittagora”.

Carlo Castone della Torre di Rezzonico, parente di papa Clemente XIII, a soli 27 anni aveva rilevato le redini dell’Accademia delle Belle Arti di Parma, e, giovanissimo, tradusse a 16 anni l ‘Ero e Leandro di Museo, e declamava i suoi versi nei salotti (era definito bello ed elegante, la faceva da beniamino delle donne). Scrisse e pubblicò i Discorsi accademici, una raccolta di orazioni encomiastiche, il Ragionamento sulla filosofia del secolo XVIII (1778), permeato delle teorie razionalistiche del sensismo ideologico, e il Ragionamento sulla volgar poesia dalla fine del passato secolo ai giorni nostri (1779). Due anni più tardi, fu la volta di una breve Apologia dell’edizione frugoniana e del Ragionamento sulla volgar poesia, scritta per opporsi ai suoi detrattori. Tornato a Napoli, l’anno stesso della sua scomparsa pubblicò la sua raccolta di Versi sciolti e rimati. Si spegnerà a Napoli colto da emiplegia mentre era a teatro.

Qui, come in tutta la Sicilia, il pane e la pasta sono sempre stati di ottima qualità e addirittura per il critico Bernard Berenson, nel suo viaggio nell’isola negli anni cinquanta, lo definisce “di qualità memorabile”, in quanto veniva una volta esportato in grande quantità, e quindi i due fondamentali alimenti della dieta meridionale erano “davvero degni del favoloso regno di Demetra”.

Nel 1808 il consumo di frumento e grano a Monterosso era stimato in cinquemila salme annuali, secondo quanto riferivano all’abate Paolo Balsamo, una quantità nettamente superiore alla media europea del tempo. Le varietà che si coltivavano erano Castigliona, Paola, Tumminia, Majorca, e Trentina. Quest’ultima era particolarmente buona per le paste e si vendeva soprattutto a Catania, ma per Balsamo il suolo e il clima di Monterosso erano particolarmente favorevoli soprattutto “alla Majorca bianca e pelosella”.

A Ragusa invece si coltivava la varietà Gurria nelle contrade alte della montagna, che rendeva dalle sei alle dieci salme per salma, e con essa si produceva un pane assai bianco; nelle contrade basse, verso il mare, prevaleva la varietà Russia, da cui si ricavava un pane più scuro o “rossiccio”.

Antica era nella contea di Modica l’arte della pasta, come ricordava Giuseppe Raniolo nelle sue ricerche. A Modica nel 1642 vi era un certo mastro Martio Lo Boi che era specializzato nell’esercitare “l’arte di vermisillaro et maccarronaro” e a Vittoria nel 1682 mastro Giacomo Giarrusso si cimentava in questa arte e per la quale essendo i soli e i più bravi ottennero anche l’esenzione dalle imposte e dalle tasse a cui invece erano soggetti tutti gli altri cittadini. Entrambi avevano impiantato nelle loro città un pastificio artigianale per la produzione su vasta scala di tagliatelle e maccheroni. Ma, oltre alla produzione di pasta, nella contea si era sviluppata anche una non indifferente attività di parecchi artigiani che mettevano a disposizione strumenti e attrezzature innovative per i tempi per una migliore e più veloce lavorazione del frumento e del grano, come mastro Carlo Scalone di Modica, che nel 1649 aveva inventato un centimolo di legname portatile “il quale macina frumento senza operatione d’acqua né di bestia” e sempre a Modica, mastro Giambattista Lupo nel 1655 costruiva certi “crivi di busa” con i quali facilmente si divideva il frumento dal loglio e si vieniva così “a riducere il formento in bonissima qualità senza restarni nessuna parte del gioglio”.

La Sicilia

© Riproduzione riservata