di Redazione

Chi si interessa di città – in ambito disciplinare urbanistico – sa che ne esistono tante oltre il concetto noto e dentro quella apparente. Viviamo in città inconsapevoli che sono la somma di altre città. Sotto e tra di noi, c’è la compresenza di tante, compresse tutte una sull’altra. Il repertorio appare chiaro quando si avviano studi analitici. Solo in quel procedere queste varie città si possono sfogliare come pagine, sollevando uno ad uno i vari veli tematici.

Per quattro anni ho insegnato Analisi Urbanistica alla facoltà di Architettura di Firenze, (Analisi come procedimento, metodo di ricerca ed esposizione in cui la città – l’oggetto dell’indagine – viene scomposta ed esaminata nei suoi elementi costitutivi e nei rapporti che tra questi) scopo dello studio, era la riconoscibilità e la suddivisione dei tematismi che la compongono, per averne consapevolezza definitiva. Se si scoperchia il bagaglio della storia, si capisce come il tempo ha segnato i suoi effetti sulla fisicità della città. Troviamo diverse città contuse una sull’altra. Sotto la città attuale a Siracusa, vive la città greca. Sotto Firenze la città etrusca, poi quella medievale, poi medicea, ecc.

Le città hanno, da sempre, costituito palestra per l’esercizio inventivo e motivo di sperimentazione e applicazione di pensieri filosofici, sociali, economici, funzionali, industriali, ecc. Dalla varietà di questi tematismi sono nate definizioni di città con aggettivazioni specifiche.

Per l’epoca di impianto:

città greca, città medievali, città romane, ecc.

Per il carattere insediativo:

città portuali, città di crinale, città di fiume, città vallive, ecc

vedi anche:

http://www.unifi.it/urbanistica/docprog/bellia/elencotemiesame.htm

Per la funzione:

città industriali, città commerciali, città mercato, città studi, città ospedaliere, città della musica, città d’arte, città del cinema, ecc

Per il tipo di residenza:

città operaia, città degli studenti, città dei bambini, città delle donne

l’elenco potrebbe essere molto lungo

Quale città ideale!

Possiamo ritenere che la città ideale è quella che ogni cittadino riesce a ricostruire attorno alla sua dimora. Esistono pertanto – come si diceva appena prima – tante città all’interno della stessa città, tante forse quanti i suoi cittadini. E può capitare così, che molti di questi non s’incontrino mai, pur vivendo vicino. In molte parti della città contemporanea, apparentemente non progettata, mancano del tutto gli spazi pubblici e perciò sembra non esserci bisogno d’architetti.

Una “città ideale” può esistere solo se preceduta e sostenuta da una sequenza d’altri ideali. Oggi – in piena crisi della modernità – privati come siamo degli ideali e delle ideologie, non riusciamo neanche ad immaginare una “città ideale”, ma noi tenteremo di farlo.

Per progettare una città ideale, ci vuole innanzitutto un’idea del mondo all’origine ed un’architettura e una città ideale in fondo praticabile, per poter attuare un ideale di città. Forse solo negli anni sessanta e settanta del secolo scorso si è attivato l’ultimo pensiero critico sulla città. Basta pensare alle proposte del tempo degli aderenti alla Global Tools, come Superstudio, gli Archizoom, anche del nostro gruppo Zziggurat, inoltre di Rem Koolhaas e di Peter Eisenmann, per afferrarle ancora.

Condividendo la definizione d’Ingersoll, oggi la città è “meteorologica”, ossia è non solo imprevedibile nella sua evoluzione, ma soprattutto è ingovernabile, si enuncia una specie di resa incondizionata. Ben ha saputo intuire questa realtà Aldo Rossi, decantando anzitempo la morte della città ideale storica, anche se ha generato non pochi fraintendimenti.

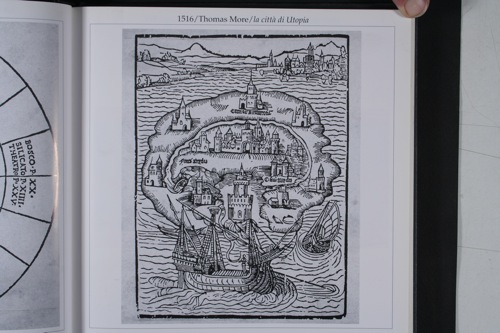

(nella fig., Thomas More, “L’isola di Utopia” 1516. In copertina, Autore anonimo, “La pittura di propaganda estetica” XV sec.)

Quale città ideale?

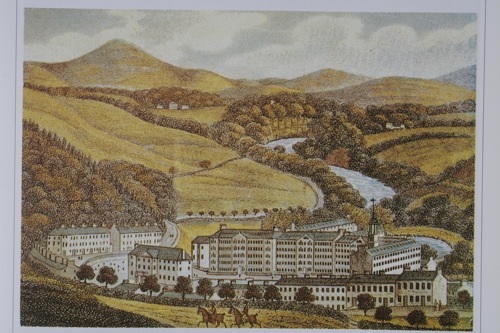

Immaginare è sempre stato il prerequisito necessario al disegnare ed al costruire, quindi possiamo dare per scontato che le utopie architettoniche siano antiche quanto le prime costruzioni dell’uomo. Le città mesopotamiche, egiziane ed indiane vennero infatti costruite come modelli di città perfette, con le grandi strade, le piramidi ed i canali che dovevano essere dimore degli dei e degli uomini. L’utopia propriamente detta tuttavia nasce con la cultura greca, ed in particolare con la Repubblica di Platone, che però non dà importanza all’aspetto architettonico della sua comunità perfetta. Le cose cambiano con l’umanesimo e il rinascimento, dove accanto a famose opere utopiche come l’Utopia di Thomas More (fig. 1) e La Città del Sole di Tommaso Campanella, i pittori dipingono architetture e città ideali (fig. 2) e molti architetti – tra cui lo stesso Leonardo da Vinci – aspirano a pensare la città perfetta. I problemi delle città medioevali di allora erano le strade anguste e sporche, la mancanza di una buona canalizzazione per rimuovere i rifiuti, le mura inadeguate alla difesa dalle nuove armi da fuoco. Per questo le città perfette del rinascimento hanno strade ampie per permettere l’agevole traffico dei carri, grandi canali e pianta esagonale o pentagonale, utile sia come modello di perfezione geometrica che come necessità pratica per permettere ai cannoni di tirare fin sotto le mura. Diverse città ideali vengono effettivamente realizzate nel territorio italiano, e molte mantengono tuttora la tipica pianta geometrica rinascimentale. La successiva grande stagione dell’utopia – che anche in questo caso manifesta un interesse particolare per le problematiche urbanistiche – è quella del socialismo utopico. Il problema in fondo è del tutto simile a quello che preoccupava tanto gli architetti rinascimentali, perché se tra il 1400 e il 1800 la città dei ricchi si è dotata di ampi palazzi ed ampi viali, i quartieri operai – spesso le zone più vecchie delle maggiori città europee – restano luoghi affollati e malsani, privi di sistemi fognari affidabili e sovrappopolate da persone che vivono in condizioni tremende. I teorici che si occupano del miglioramento della condizione operaia quindi, vorrebbero realizzare dimore popolari che permettano anche ai poveri di vivere in una condizione dignitosa ed igienicamente migliore. Alcuni lo fanno veramente, e Robert Owen (fig. 3) ne è certamente l’esempio più famoso. La sua utopia, come quella di Fourier, prevede piccole comunità operaie autosufficienti, nuovi paesi a dimensione umana, in contrapposizione alle condizioni disumanizzanti dei quartieri operai cittadini.

Queste utopie però, non hanno fortuna e nel corso del 900 le città europee diventano sempre meno città di uomini e sempre più città di macchine, e di certo nulla come l’automobile ha modificato e condizionato il tessuto urbano e sociale.

Nel secolo da noi ora vissuto, le conseguenze dello strapotere della macchina sull’uomo, sta minando la salute di tutti.

Il telelavoro, la possibilità di poter colloquiare con enti pubblici, uffici, istituti di credito, la spesa a domicilio via web, ed altre comodità, portano oggi molte persone a non nuoversi per giorni da casa propria, sprofondati nella loro poltrona e proigionieri di una pigrizia patologica.

Il progetto città sane, a Scicli si può?

Città della Salute.

Non si vuole e non si deve definire città sana una vera capitale del fitness, del benessere e della beauty farm. Si tratta essenzialmente dell’educazione alla salute. Della propensione – che deve diventare una necessità – al muoversi dentro la città lasciando da parte le automobili e i trasporti motorizzati in genere. Paseggiare la città, o se si ha fretta poterla perdalare – percorrendola in bicicletta – deve diventare una urgenza per la nostra salute e quella dell’ambiente. Organizzare dei punti di interscambio – scambiatori – dei mezzi di trasporto in prossimità delle stazioni ferroviarie o dei pullman, oppure ancora all’ingresso della città per il noleggio di biciclette con la semplice peresentazione del documento di riconoscimento. Questo avviene nella città che tendono a preservare la salute dei propri cittadini. A Firenze nutriti parcheggi di biciclette a disposizione con marca “Comune di Firenze”, si trovano nelle piazze e nei luoghi di arrivo dei mezzi pubblici con provenienza extraurbana. Non sono solo in uso dai turisti, anche dei pendolari e degli studenti. Così ne viene a guadagnare: la percorribilità delle strade come snellezza del traffico, la salute dei monumenti della città e dei suoi cittadini.

L’organizzazione Mondiale della Sanità Europa, dal 1989 è impegnata nella realizzazione del progetto Città Sane – OMS, per sperimentare strategie e metodi di lavoro intersettoriali in grado di sviluppare una nuova politica di salute pubblica.

La Città di Bologna è designata dall’OMS “Città Progetto” e partecipa alla terza fase di sperimentazione le cui parole chiave sono: Equità, Sostenibilità, Responsabilità e Cooperazione.

Il premio “Oscar della Salute” è stato consegnato ai vincitori durante il meeting nazionale tenutosi ad Ancona ad ottobre 2007. La città prima classificata è stata Modena con il progetto “I Giardini della memoria”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, creata il 7 aprile 1948 con l’obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. Lavora direttamente con i Governi locali tramite il suo Centro per la Salute Urbana ed una rete di città (le Città Sane).

Il movimento Città Sane in Europa

Più di 1100 città in 29 Paesi europei, attualmente impegnate su 3 temi chiave:

* pianificazione urbana per la salute

* valutazione di impatto di salute

* invecchiamento in salute

Il Piano per la Salute (PPS)

Il Piano per la Salute è lo strumento principe nella definizione delle priorità e delle azioni da promuovere e sviluppare, vero e proprio processo di coinvolgimento di istituzioni e cittadini.

È un momento di confronto ed integrazione delle politiche sociosanitarie con tutte le altre politiche dell’amministrazione, con uno sguardo sia locale che nazionale.

I tre temi chiave per la città della salute, non possono prescindere dalla volontà sia degli amministratori che dei cittadini, ognuno con le proprie consapevolezze e responsabilità.

Gli amministratori si possono impegnare a pensare una città con attrezzature e servizi e anche i medici: non per curare le malattie ma per curare la salute!

Quindi: città con bassi tassi di inquinamento, che incoraggino e facilitino la mobilità pedonale e ciclabile, più vegetazione e meno asfalto. Più garanzia e protezione fisica per gli elementi deboli del traffico urbano che sono i pedoni e i ciclisti.

Avviare una educazione alimentare

L’obesità è sempre più una condizione del benessere e si sta trasformando in una malattia sociale. L’obesità non è segno di salute. Troppe persone di tutte le età sono obese. Quando capito a Scicli, cerco di evitare le manciate, dove l’esagerazione immotivata porta al malessere. Quante persone si vedono dalle pance a tamburo segno di fermentazioni e putrefazioni intestinali che portano alla malattia e degenerando, alla morte precoce? Nelle tabelle statistiche, di recente passate anche su questo sito, si è vista l’incidenza elevata di malattie neoplastiche a Scicli. Mi direte, però queste persone moriranno sazie! Quante persone accusano le malattie della civilizzazione: colon irritabile, gastrite, diabete, dolori articolari, cefalee, allergie respiratori, ecc come chiaro segno di tossicosi alimentari che non vogliamo riconoscere e correggere, anche soffrendo? Lessi tempo addietro un libro dal titolo “Il digiuno può salvarti la vita”, mettere a riposo l’apparato digerente è spesso azione risolutiva di tanti malesseri. L’apparato digerente sostiene molto del nostro stato di salute. Bisogna ridurre drasticamente l’alimentazione ed aumentare il movimento, se si vuole vivere in salute e a lungo. Gli antichi Egizi conoscevano gli effetti nefasti della smodatezza nel cibo. Lo dimostra un papiro, scoperto dagli archeologi in una piramide, su cui è scritto: ”Noi viviamo con un quarto di quello che mangiamo, con gli altri tre quarti vivono i medici”.

Dei giorni, insieme al mio amico medico Flavio in allenamento in bicicletta, altri ciclisti in pensiero perché non riescono bene in salita si avvicina e gli chiede: “non magio niente e non mi riesce calare di peso”. Flavio seriamente risponde “mangia meno … maiale”. Il riferimento di divieto, non è rivolto certo al povero suino!

Sono convinto che con l’alimentazione ci si può curare come ammalare. Per anni – tanti anni addietro – ho seguito in regime alimentare macrobiotico per ritrovare equilibrio e salute. Ho approfondito questi aspetti dell’alimentazione studiandone effetti e benefici. Mi sono preso cura di me con l’alimentazione. Per ora e per fortuna, è il servizio sanitario regionale che cerca me, per la prevenzione che si mette in moto superata una certa età.

Le malattie correlate all’obesità sono (in sintesi):

Cardiopatie, ipertensione, iperlipidemia (colesterolo e trigliceridi), diabete, steatosi (fegato “grasso”), insufficienza respiratoria, deformazioni scheletriche (specie al rachide; anche, ginocchia e piede) con artrosi (che insorge precocemente), ernie discali, narcolessia (eccesso di sonno), apnee notturne e russare, invecchiamento precoce. (1)

I benefici dell’attività motoria (non agonistica): effetto anti-stress (con benefici su tutte le patologie correlate ad esso), anti-depressivo, migliora la qualità del sonno e la capacità di concentrarsi intellettualmente, fa smettere di fumare più facilmente (anche per altre dipendenze tipo alcool o droghe leggere). Effetti benefici sul sistema cardiocircolatorio (riduce la pressione, previene ischemie cardiache e cerebrali), respiratorio, immunitario, organi emuntori (reni e fegato). Mantiene il peso fisiologico agendo come regolatore del metabolismo e del sistema endocrino (pancreas-insulina: migliore tolleranza al glucosio). Rinforza lo scheletro prevenendo l’osteoporosi (specie nelle donne dopo la menopausa). (1)

(Nella fig., Robert Owen, “La costruzione dell’utopia”, 1784)

La salute è la nostra più grande ricchezza, l’unica che possediamo, delle volte non si apprezza e solo quando si perde se ne capisce il valore.

Lo stato di salute è – oltre un bene per la persona – un risparmio per il servizio sanitario nazionale, per l’economia tutta in termini di giornate di lavoro non perse. Nella cura delle malattie tante risorse vengono impiegate e in alcune regioni più di altre per cattive gestioni.

“Stamani, presso la sua segreteria politica di Ragusa, l’On. Innocenzo Leontini ha tenuto una conferenza stampa incentrata sulla “Sanità in provincia di Ragusa”, portando a conoscenza dell’opinione pubblica la difficile situazione economica che stava per determinarsi – in merito alle competenze spettanti agli specialisti convenzionati esterni e, più precisamente, la corresponsione delle somme a saldo anno 2007 – che è stata scongiurata grazie ad un suo incisivo intervento presso il Dipartimento Regionale per la Sanità.”

da Sciclinews

“Più di un quinto della spesa sanitaria và ai privati. Circa 35mila miliardi di vecchie lire. Un pò tanto, tenendo conto che in alcune regioni come la Toscana siamo al 12%. Io porrei come obiettivo nazionale stare sotto al 20%, mettendo dei vincoli stretti a Lazio, Sicilia e Lombardia”.

Tratto da L’espresso Local

PROPOSTE DEI LETTORI

Tetto del 20% alla spesa sanitaria

(05 febbraio 2008)

In nessun posto come a Scicli ho visto uscire dalle farmacie “clienti” con borse di plastica piene di farmaci, zeppe come quelle della spesa al supermercato. Code infinite per le visite presso gli studi dei tanti medici in paese. Forse i medici, prescrivendo tante medicine, accontentano in questo modo i pazienti che altrimenti si sentirebbero non curati?

Quale dovrebbe essere lo scopo didattico rispetto ai cittadini e agli amministratori per una “città ideale” della salute?

Credo, ragionevolmente, potrebbero essere quattro i punti su cui incardinare le azioni e i progetti:

a) promuovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica;

b) sviluppare le politiche locali per la salute ed i programmi sanitari;

c) prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute

d) anticipare le sfide future per la salute

Questo scenario ha l’obiettivo di promuovere e favorire la salute e la qualità della vita sostenibili attraverso:

a) sinergie fra politiche della salute e politiche cittadine strategiche che influiscono sul tema della salute;

b) sviluppo fisico, economico e sociale della città attento all’equità, alla sostenibilità ed alla valorizzazione del capitale sociale;

c) empowerment dei cittadini e loro partecipazione al dibattito sulle scelte pubbliche per la città.

Non credo che la neutra fisicità della “città ideale”, possa servire da sola a generare benessere in termini di salute, senza la volontà a provare a rispettare i punti appena esposti. L’azione che necessita è una rieducazione sociale, la ricerca di altri valori diversi da quelli da sempre consolidati.

Spero anche negli incontri che si terranno con i medici presso la scuola Micciché-Lipparini nei giorni 10 e 11 marzo in orari scolastici su: “Educazione alimentare. La giusta alimentazione con la dieta mediterranea”.. Spero che – oltre per campagna elettorale – qualche medico appaia per affrontare seriamente con scrupolo e onestà professionale il problema, e che questo incontro rappresenti l’avvio per nuova presa di coscienza sulla salute collettiva.

1 – (consulenza dott. Flavio Alessandri, vicedirettore dell’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze)

arch. Pasquale Bellia

© Riproduzione riservata