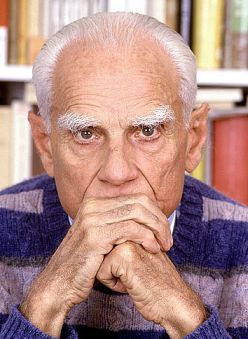

Alberto Moravia. Cinema italiano. Recensioni e interventi 1933-1990

di Francesco Gallo

Quanto è lontana l’Italia degli anni Settanta? Infinitamente più lontana dei quarant’anni che ci dividono da quell’epoca. Un mezzo per capirlo? Leggere le critiche cinematografiche di Alberto Moravia ora pubblicate da Bompiani in un ampio volume a cura di Alberto Pezzotta e Anna Girardelli.

Il libro “Alberto Moravia. Cinema italiano. Recensioni e interventi 1933-1990” (Bompiani, pp.1620; 34 euro), che esce a venti anni dalla morte dello scrittore de “Gli indifferenti”, ha un linguaggio che parla, senza troppi pudori, a un pubblico a cui si può citare disinvoltamente Tolstoj e la cultura Zen. Ma anche un linguaggio che rispecchia un mondo ancora diviso da quelle ideologie che chiedevano a tutti, anche a cose e opere, di schierarsi.

Oggi, quando i critici vedono sempre più ridotto il loro spazio sui giornali a favore del glamour, Moravia potrebbe sembrare una sorta di privilegiato che poteva mettere in campo riflessioni da mensile in un settimanale, ma non era sicuramente il solo.

«(…) La realtà è vista con l’occhio al tempo stesso feudale e marxista del principe – si legge nel 1973 nella recensione su “L’Espresso” de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti –, essa si rivela giusta, immediata, concreta e felice; si vedano per esempio, al principio, l’arrivo a Donnafugata, le facce simbolicamente polverose della famiglia, i dialoghi con Don Calogero, con padre Pirrone, con Chevalley; nelle seconda parte le facce grottesche delle dame palermitane al ballo, lo squallore della fine del ballo, all’alba».

Nel libro così oltre mezzo secolo di cinema italiano, dagli scritti giovanili agli esordi come critico nel 1944-45 fino alle recensioni, prima dell'”Europeo” e poi dell'”Espresso”. Certo, per lui fare il critico cinematografico era un secondo lavoro, ma che in realtà non ha mai mollato per vera passione. Pur essendo consapevole, da scrittore costretto a subire a sua volta le recensioni dei critici letterari, come questo lavoro sia davvero delicato. Ma le idee non si può dire non le avesse ben chiare.

«Compito del critico – diceva – non è insegnare agli artisti quel che dovrebbero fare, bensì scoprire quel che intendevano fare e vedere se l’hanno fatto». Una sua debolezza? Quella di non aver mai amato o forse capito la commedia all’italiana. Un preconcetto che forse gli derivava dal poco amore verso un’Italia non troppo lontana da quella di oggi che descriveva così sempre sul settimanale “Espresso” nel 1959. «L’Italia del tifo e delle prosa incredibile delle gazzette sportive; delle canzoni imbecilli di Sanremo; della televisione tanto cara alle famiglie con le su rubriche del “Lascia o raddoppia?”, del “Musichiere”, della “Canzonissima”, del qualunquismo, delle mafia, delle madonne che piangono e muovono gli occhi, delle lotterie statali, dei neomilionari e dei neocriminali, dei fusti e delle maggiorate fisiche e di non sappiamo quante altre manifestazioni melense, viscerali, sentimentali e misteriose».

© Riproduzione riservata