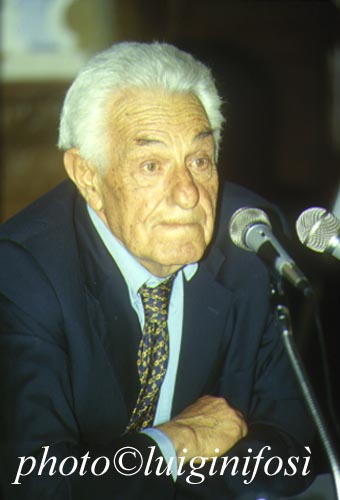

Su Il Giornale di Scicli il famoso magistrato espone la sua teoria

di Severino Santiapichi

Ragusa – La Dea di Morgantina (Hera-Demetra-Kore) fece la sua prima apparizione a Gela, nel mercato locale clandestino. La pietra di cui è fatta è identificata con i materiali che si trovano in una “cava nei pressi dell’Irminio”. Qualcuno pensa al “Maestro”.

Una cena, anni addietro, da Enzo Capua, a Palmi, in Calabria: tra gli invitati un parlamentare (un Efebo, delicato, niveo, il volto aveva il biancore lucido di un giglio di rena salata, le mani facevano venire in mente gli angeletti di cera da grazia ricevuta) accompagnato da una sua sorella (pareva l’avesse ricevuta in dotazione: a volte, dava l’idea di un suo strumento o, nel sospetto, viceversa?) che, secondo le vecchie abitudini da privilegio, non si era mai esposta al sole.

Il deputato aveva le gambe ingessate per via delle fratture riportate in un incidente stradale.

Era il tempo dei Bronzi di Riace attesi in Calabria per il “rientro” in Patria (la “contestualzzazione?”) dopo l’enorme successo dell’esposizione quirinalizia. C’era in loco una speranza da svolta risolutiva nei flussi turistici per quanto la maggior parte dei partecipanti alla cena fosse ferma nella credenza della potenza iettatoria dei due bronzi: ogni contatto con le sculture, una morte improvvisa o, quanto meno, un ricovero ospedaliero, in un caso, un tracollo finanziario.

Il deputato era un conoscitore fra i più noti della scultura greca – se mal non ricordo, aveva cattedra in un Ateneo nordamericano di grande prestigio – e aveva pubblicato una monografia proprio sui Bronzi. Quanto alla nomea di quei due, diceva che era una gran balla, non si capiva se una menzogna specifica o se, nella sua opinione, tutta la iettatoria fosse da rigettare.

La sorella aggiunse: l’incidente lo abbiamo avuto che avevamo appena appena ritirato le bozze di stampe. Una precisazione, manco a dirlo! quest’ultima che, per gli altri invitati, ebbe valore di prova del nove della potenza iellante delle due sculture.

Quanto all’Afrodite di Morgantina, se fosse, come il sito (attribuitole nella conclusione dell’affaire) suggerisce e alcuni sostengono, Demetra, i guai conseguenti al contatto con lei sarebbero già nel mito della vendetta giurata come implacabile: appunto, l’archeologa, che ha avuto il grande merito di avere saputo portare a buon fine -dall’interno del Paul Getty Museum- le trattative, all’inizio dall’esito dato con certezza con il segno negativo, per il rientro della statua in Sicilia – Flavia Zisa- nel suo «Addicted- Musei tra arte e crimine-Città aperta editrice, Troina, 2008- chiude alleggerendolo il discorso con la mala sorte toccata alle persone coinvolte nell’acquisto dell’acrolito (chi, travolto da inchieste giudiziarie, chi, morto in un misterioso incidente stradale, chi giubilato; tuttavia, in un caso, la giubilazione è, a ben guardare, un bel premio: il resto della vita in un contesto invidiabile che Arbasino, in America, descrive con entusiasmo).

La giovane archeologa siracusana – qualcuno non glielo dovrebbe dare un segno di riconoscenza e non dovrebbe saggiamente inserirla in una struttura internazionale?- era partita (una coincidenza richiamata proprio all’inizio del libro) per un lavoro da «interna» nel dipartimento «antiquities» del grande museo il 13 Settembre 1995, il giorno in cui i carabinieri italiani e la polizia elvetica sequestrarono, a Ginevra, nel magazzino di Giacomo Medici (appunto il best seller statunitense The Medici Conspiracy s’impernia su questa scoperta di un mondo di trafficanti e museanti appena appena sommerso), tra le altre cose, un archivio fotografico, polaroid di reperti via via in vari casi riconosciuti dagli esperti.

Per il lettore, va chiarito che, in quel tempo (cioè, sino a quel tempo), per i reperti di provenienza italiana, i musei si accontentavano di un adempimento formale consistente nella dichiarazione di un possesso anteriore al 1939 (data di una legge italiana, allora, di grande e bene articolata innovazione che aveva alla base l’equivalenza tra furto e detenzione da scavo clandestino) tant’è che, anche per la Venere, il Paul Getty ebbe in mano dall’ultimo venditore una dichiarazione del genere.

Non è che, del resto, ci fosse molto scrupolo nel controllo della provenienza e, per varie ragioni, il mercato in questione era nelle mani di pochi che, a quanto sostengono molti studiosi, avevano pure preso l’abitudine di intervenire sui reperti, vendendoli a pezzi (pare a tale ultimo proposito, che il Paul Getty abbia contribuito a questo andazzo con il suo modo di acquisto).

Non fa, dunque, meraviglia se, nella testimonianza di un protagonista della vicenda Venere di Morgantina, il primo (asserito) contatto con la statua fu coi tre pezzi di questa (l’avevano smontata? La dovevano rimontare se non addirittura montare per la prima volta?) e un corredo di teste, la pluralità delle quali risulta da una testimonianza di un altro protagonista ennese. La testa, in effetti, ma anche, a quanto pare, un braccio creano problemi di identificazione.

La statua a pezzi, il teste dice di averte vista, non nell’ennese, ma a Gela e proprio da questo posto l’acrolito sarebbe emigrato verso il Nord Italia e, poi, la Svizzera, nascosto in un carico di carote. L’opera d’arte si avviò lasciando in mano del primo venditore un buon gruzzolo ma, strada facendo, aumentò di valore sino a raggiungere nelle mani di Robin Symes («una leggenda» si autodefiniva, un uomo, comunque, dimostratosi capace di restituire all’Italia senza corrispettivo una maschera d’avorio pagata dieci milioni di dollari) la cifra di diciotto milioni di dollari.

Fu l’amicizia con quest’uomo (e il suo socio greco che morì, per alcuni, misteriosamente, sbattendo la testa mentre cadeva dalle scale) la causa della caduta della potentissima Marion True, anzi, il pretesto per questo crollo (La True aveva comprato una villa a Paros e, attraverso il socio greco di Symes, aveva ottenuto il relativo mutuo: non ci fu corruzione, ma solo mescolamento non corretto di ruoli).

In quei tempi, il Paul Getty dominava il mercato mondiale: in pratica, non aveva concorrenti a causa delle immense disponibilità finanziarie e di una politica tesa a venire in possesso di quanto di meglio il mercato offriva.

Anche il successore di Marion (ecco la potenza iellante della quale si è parlato all’inizio) finì male, licenziato per via di un Porsche Cayenne, comprato a spese del museo e giudicato assolutamente non confacente.

Via via nel tempo, vari fattori, fra i quali le rivendicazioni nazionali d’Italia, Grecia e altri paesi, portarono, assieme alla crisi economica, ad un mutamento nell’atteggiamento dei responsabili del Paul Getty, ad una nuova filosofia del museo e questo favorì la conclusione favorevole della trattativa con l’Italia (e la Regione Sicilia).

Intervenne inoltre nel 1970 la dichiarazione Unesco a segnare il mutato atteggiamento internazionale sul mercato delle opere d’arte.

Tornando alla statua: perchè questa sua prima apparizione a Gela? C’era a Gela un mercato locale di opere provenienti da scavi clandestini?

O si può sospettare una origine gelese dell’opera, dunque, in ipotesi, proveniente da quel luogo?

O da un luogo vicino, ancora più prossimo del sito a guardia del Gornalunga?

Ricordo il gran parlare di un tempo su una pretesa origine locale, iblea, del litorale, della Venere epperò il gossip sulla ricchezza di questi luoghi è diffìcilmente affidabile in mancanza di riscontri.

Pare, però, di sicura provenienza iblea la pietra (alla pari di quella dell’altro acrolito del museo di Aidone ) stando ai geologi. In una perizia dell’Università di Palermo (commissionata dal Museo americano), il prof Alaymo, infatti, identifica il luogo di provenienza della pietra in una «antica cava nei pressi dell’Irminio» (decisiva questa provenienza da un luogo « ad un’ora di auto da Morgantina» ).

E, da parte sua, il direttore degli scavi di Morgantina qualche grossa perplessità (sia per la mancata individuazione del luogo adatto alla scultura, sia perché questa, un’opera dell’entourage fìdiano, doveva avere avuto costi tanto alti da non potere essere affrontati dalla città dei Morgeti in un tempo in cui Morgantina aveva serie difficoltà finanziarie ) su questa provenienza la ha dichiarata.

E non è che,poi, ai fini della restituzione dell’opera avesse allora rilievo la stretta origine morgantinese. Ma questa “antica cava nei pressi dell’Irminio“ testimonia, in ogni caso, la dignità di una tradizione iblea di lavorazione della pietra.

Il Giornale di Scicli

In apertura la Venere di Morgantina.

Sotto, Severino Santiapichi.

Infine, contrada Maestro, a Playa Grande.

© Riproduzione riservata