Com'è nata la musica?

di Irene Savasta

Randazzo – Una vita per la musica medievale. E’ questa la straordinaria esperienza di Giuseppe Severini, liutaio, 60anni, che da 22 anni vive a Randazzo. Madre messinese e padre calabrese, ma Severini è nato a Milano. Con Randazzo pare sia stato amore a prima vista: di questo paese circondato dai Nebrodi e dall’Alcantara, Severini ama ripetere che “risuona”. E’ una vita semplice, la sua, e qui ha costruito un suo laboratorio dove crea strumenti musicali che venivano usati quasi mille anni fa, come la Ghironda, la Viella e il Salterio. La sua, dunque, è una vera e propria “casa della musica”, nata ormai cinque anni fa e recensita su tripadvisor è considerata un luogo d’attrazione.

Ma che cosa significa, oggi, produrre strumenti musicali medievali? Per rispondere a questa domanda, bisogna in primis sapere qualcosa sulla musica medievale. Bisogna comprendere che la concezione della musica per i medievali era completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi. Per i medievali, infatti, era necessario rispondere ad una domanda: qual era l’origine della musica? Una domanda a cui nell’800 hanno cercato di rispondere illustri filosofi, come Herbert Spencer, che affermò che la musica deriva dal linguaggio parlato. Anche Darwin se lo chiese e per lui la musica derivava dall’imitazione del canto degli uccelli. Anche Fausto Torrefranca sostenne che la musica derivava dai “gesti sonori” prodotti dall’organo di fonazione.

Oggi, noi moderni sappiamo che è impossibile dare una risposta unitaria a questa domanda. Ma per i medievali, invece, era una questione importantissima e per loro aveva avuto fondamentale importanza il trattato di Severino Boezio, Il De Institutione Musica. Gli scritti di Boezio ebbero ampia diffusione nel Medioevo perché riprendevano alcune teorie di Pitagora, ma anche di altri come Aristossene di Taranto, Alipio e Plutarco. Per i greci, infatti, la musica era una questione matematica e affrontarono soprattutto i problemi relativi alla scala e alle distanze fra i toni.

Ma soprattutto, Boezio ha tramandato il pensiero di Platone secondo cui la musica è nata dal moto delle sfere celesti. I movimenti dei corpi celesti (sole, luna e pianeti) avrebbero prodotto una sorta di musica, non udibile dall’orecchio umano, ma consistente in concetti armonico-matematici. L’astronomia era per gli occhi, insomma, ma la musiche era per le orecchie. Boezio fu mediatore fra la cultura classica greca e quella medievale cristiana. La musica, dunque, venne inserita nell’insegnamento delle sette arti liberali del Trivio (grammatica, retorica e logica) e del Quadrivio (matematica, geometria, astronomia e musica).

La musica, nel medioevo, era studiata dal punto di vista filosofico (la sua natura e origine), matematico-acustico (proporzioni e distanza fra gli intervalli e consonanze), psicologici (i suoi effetti). Bisogna tenere conto, infatti, che fino al XI secolo non era data molta importanza alla pratica musicale, cosa che avvenne solo a partire da Guido D’Arezzo con la codificazione della notazione. Ci sarebbero, secondo la concezione filosofica di Boezio, tre generi di musica e in ciascuno sono presenti i principi di ordine e di armonia che reggono l’universo: la musica mundana (quella dei pianeti e delle sfere celesti), ma musica humana (congiunge armoniosamente anima e corpo) e la musica instrumentalis (prodotta dagli strumenti musicali).

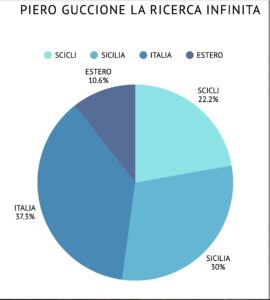

Produrre strumenti musicali medievali oggi, significa dover tenere conto di un mondo antico, quello della Ars antiqua, appunto, che non è certamente alla portata di tutti. C’è stato, in passato, un certo interessamento per la musica medievale ma come tutte le cose mondane ha subito alti e bassi. In Italia, l’interesse per la musica antica è sporadico e occasionale. I paesi che attualmente se ne occupano maggiormente sono Francia e Germania.

© Riproduzione riservata