di Redazione

Tutte le mattine – ancora prima di aprire bene gli occhi – indagava il suo impegno per la giornata e la visionarietà di ogni nuovissimo fare. Gli esperimenti con la verità della materia: quella era la sua vita da bambino. Ogni giorno nelle e tra le sue mani, sbocciava qualcosa di nuovo. Non aveva coscienza di cosa produceva. Gli era difficile, a quel tempo, trasmettere un pensiero intimo ad altri. Per poterlo comunicare, tante parole servivano da supporto, ma dentro di se quella realtà appariva chiara e vera in ogni dettaglio.

Non penso di sbagliarmi se sostengo che quegli anni non erano amari frammenti di una vita. Generalmente e spesso, a quell’età tutto evapora e si rifugia nell’oblio, per Carmelo quelli erano momenti di un itinerario formativo che determinerà l’artista che è ora. Da quella sane curiosità nasceva qual cercare – o ri-cercare di nuovo – fondamento di ogni laborioso lavoro di sperimentazione formativa.

L’odierno mio voltarmi indietro, scandagliando il fondale del ricordo, è cercare di ripercorrere degli istanti di vita in comune, ricchi di esperienze e sensibilità, riposti nel bene rifugio della memoria.

Pacato nei modi e cantilenante nel parlare quasi decretante, ha sempre avuto predilezione per le cose semplici. Bisognoso di sentire la materia con la sensorialità delle mani, di sentirne la rugosità, la temperatura, l’alito infernale. A scuola prediligeva quel laboratorio polveroso e ricco di antichi utensili. Laboratorio che si affacciava nel cortile fuori mano, volutamente appartato dalla frenesia della spesso futile vita scolastica, lontano dagli itinerari più utilizzati. Perché nella scultura: niente è frivolo, tutto è grave e solenne. Era, all’epoca, capace di imprigionarsi per giornate intere tra forge e argille, gesso e scalpelli, niente chiedeva di più: sentirsi abbandonato in quel tenebroso luogo di demoniaca creatività. Tutti simili gli ambiente degli scultori per vocazione: stessa aria umida e pungente, stessa polverosa confusione del lavoro, stesso sordo rancore dello scalpello sulla irreprensibile materia. Un invito alla pratica ascetica, per una spiritualizzazione della materia. Materia sentita con le mani in ogni particella costituente. La mano non separata dalla corpo, né dalla mente. La mente fa la mano, la mano fa la mente. La tattilità dello scultore è un senso aggiuntivo al normale toccare. La mano non coglie solo il limite delle cose. Vive e costruisce un limite. È il senso del limite. La mano dello scultore, è un senso attivo che riduce le altre percezioni sensoriali, convogliando ogni avvertire alla finalità creativa, capace di trasmettere un nuovo e completo cognitivismo.

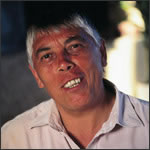

Nell’estate del 1993, sono stato a trovarlo nel suo laboratorio a Lincino. Luogo del vuoto, pieno di misticismo …in uno scenario desertico di terra recintata da venerabili muri a secco, si rivelavano come per magia, semplici case abbandonate: l’eremitaggio dello scultore. I gesti cauti e l’armonioso parlare, me lo presentarono all’epoca nella bonomia di sempre. Quella che riconoscevo gli è tipica. Quella sensibilità che trasporta l’anima del mondo sulla materia plasmata o liberata di quell’eccesso, nel delineare la figura finale. Quella sensibilità che è inseparabile dall’amore per le cose di questo mondo. Amore che non è attaccamento o bramosia, quanto il piacere per la particolare forma della materia, libero dall’attaccamento. Le opere di Carmelo – sia le “cose” che gli “umani”, – manifestano entrambi l’anima, reciprocamente riflettenti, reciprocamente generosi. Quella particolare scintilla d’anima, quell’immagine seminale, che si offre attraverso ogni singola azione, nella sua forma visibile.

Nell’estate del 1993, sono stato a trovarlo nel suo laboratorio a Lincino. Luogo del vuoto, pieno di misticismo …in uno scenario desertico di terra recintata da venerabili muri a secco, si rivelavano come per magia, semplici case abbandonate: l’eremitaggio dello scultore. I gesti cauti e l’armonioso parlare, me lo presentarono all’epoca nella bonomia di sempre. Quella che riconoscevo gli è tipica. Quella sensibilità che trasporta l’anima del mondo sulla materia plasmata o liberata di quell’eccesso, nel delineare la figura finale. Quella sensibilità che è inseparabile dall’amore per le cose di questo mondo. Amore che non è attaccamento o bramosia, quanto il piacere per la particolare forma della materia, libero dall’attaccamento. Le opere di Carmelo – sia le “cose” che gli “umani”, – manifestano entrambi l’anima, reciprocamente riflettenti, reciprocamente generosi. Quella particolare scintilla d’anima, quell’immagine seminale, che si offre attraverso ogni singola azione, nella sua forma visibile.

Siamo ora fisicamente tanto distanti e ci sentiamo ormai raramente, però tante volte è tornato alla mente – dagli anni Settanta – il corridoio semibuio di una scuola d’Arte a Siracusa, dov’erano – coperti di polvere e non più guardati – i gessi dell’Ara Pacis. E dove la nostra immaginazione supponeva anche – sugli armadietti di legno logoro – il gesso grandioso della testa di un dio romano, troppo bello per quel luogo. Con la fronte paziente esposta senza tempo alla luce polverosa e grigia. I “modelli moderni”: ci imponevano di non guardarlo! Lo beffavano e ci scrivevano sopra parole dissacratorie, ma il cuore sentiva pur fraterna quella testa mansueta. La sentiva così per natura, per ingenua educazione al bello e al buono, nonché alla sincerità e alla fantasia. Ma i “moderni”, ancora ci dicevano, in un loro senso che temevamo universale: che tutto questo non esisteva.

Riproduceva, Carmelo, quei gessi con perizia antica. La mano era diretta dall’occhio interiore, quello che ha visto l’anima. L’immagine che riproduceva, non era mia quella che vedeva, ma il modo in cui la vedeva.

Ciò che vediamo è in trasparenza. Una natura che urla nel sangue delle cose. Quanto amore ha Carmelo per i soggetti dei suoi lavori! E a noi piace il risultato. Il modo con cui ha trattato l’opera, perfetta nel mistero del suo momento, soffusa di polvere e di briciole di luce cristallizzate. Brillante di scintillanti granuli di radiosità: cose che respirano, accese di tutti i colori dell’anima. Si può impazzire per le delicatezze delle opere di Candiano! Che microcosmi sfavillanti di bellezza! Intime stanze per le cose del cuore. Interni della vita dell’anima.

Abbiamo abitato insieme, durante la sua frequenza dell’Accademia delle Belle Arti a Firenze.

“Dotato di raffinata sensibilità, partiva la mattina con il suo piccolo bagaglio di matite, sanguigne e blocco per schizzi. Tornava a sera con copie e interpretazioni di sculture e pitture di grandi autori, sempre e solo studiati sui libri di scuola. Leonardo, Michelangelo, Donatello, Benvenuto Cellini, Giambologna e tanti altri, ora con la possibilità di ammirarne al vero le dimensioni, la finitura e intravedere – dalla presenza dei segni degli attrezzi, dall’intrecciarsi delle pennellate – le azioni dell’artista nel realizzare l’opera.1”.

Noi, altrettanto appassionati delle sue scoperte, avevamo scelto altro impegno. L’algebra lineare e la geometria vettoriale, erano pratiche molto distanti dal suo riprodurre l’anima dell’arte, pratica che – per vocazione precedente – comunque ci apparteneva.

Con la diligente partenza di tutte le mattine – composto nei modi e schietto nel carattere – iniziava la sua giornata di scoperta e conoscenza, mettendo in azione quell’occhio che ascolta capace di catturare l’eloquenza di ogni visione.

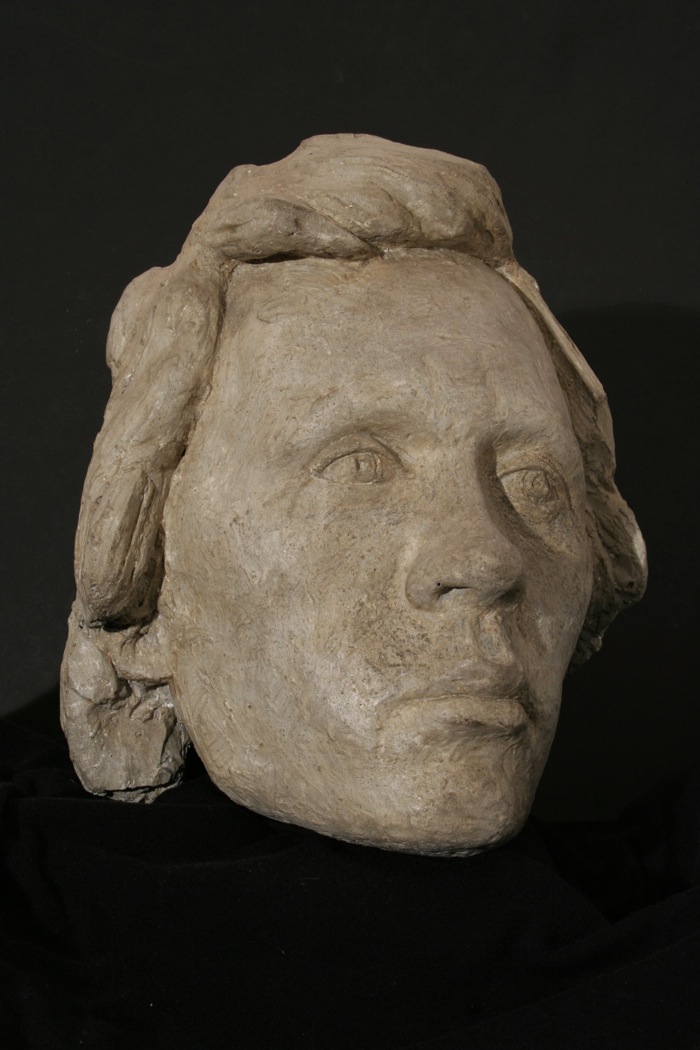

Nelle lunghe sere di studio, nel gelo di una casa in niente luogo di agi, modellava l’argilla. Noi intenti ad altro fare, Carmelo – lasciandomi libero nell’impegno – in diverse sere realizzò il ritratto in figura plastica aggiunto a questo scritto. Padroneggiava la materia. Era commovente come tra te mani sentiva quella sostanza plastica. Come guardava il modellarsi delle forme, come assecondava con movimenti del corpo ed espressioni del viso, il formarsi del ritratto. Un amore inusuale, una emozione tragica dell’atto creativo. Poi, la controforma in colata di gesso, e il definitivo passo in un getto di cemento “armato” con dei fil di ferro. Così si fermo quel tempo di tanti anni addietro: l’autunno del 1973.

“Un giorno Carmelo – il più libero di noi per il tipo di studio frequentato – portò a casa un cagnolino trovatello. Lo chiamò Pablo, in onore di Picasso del quale all’epoca si aveva una sorta di venerazione…2”

Ogni sera, era un approdo felice, dopo il navigare per una intera giornata tra la storia dell’arte del Rinascimento. Si osservava. Si discuteva delle sue scoperte, sempre con grande partecipazione. Sui fogli di carta detta da spolvero, i tratti di una rete fittissima delle opere copiate al vero, avevano l’energia delle sensazioni vive.

Scultore di figure d’ambigua identità, diverse dal consueto per convulsa e rara fantasia. Artista sensibile con particolare visionarietà, con cannocchiale puntato alla rovescia nella mente sognante degli uomini.

Carmelo ha piantato il suo tavolo da lavoro e il cavalletto, in mezzo alla natura e tra la gente, lasciando guidare lo spirito dell’opera, dal turbinio delle emozione. Le sue opere trattengono una carica emozionale, come nessuna altra espressione umana riesce a fare. Natura e anima fanno tutt’uno nel vortice di una passione cosmica. Il pennello scalfisce la tela – come lo scalpello la pietra -, incide solchi come granelli di sabbia rapiti dal vento, sbattuta contro lo schermo del telaio, senza pace. Nei suoi dipinti si trovano dei punti fissi, rassicuranti, dove lo sguardo trova conforto.

Come sosteneva Durer: … la vera arte sta dentro la natura, e chi sa strappargliela la possiede. Quella di Carmelo è arte “strappata” alla natura, in cui l’azione di “strappo”, e quindi l’arte che viene scoperta attraverso di essa: è intimamente connessa all’atto del rappresentare.

con affetto Ellj Nolbia

Carmelo Candiano, Ritratto di Ellj Nolbia, 1972

© Riproduzione riservata