Un racconto di Stefano Malatesta, di Repubblica

di Stefano Malatesta

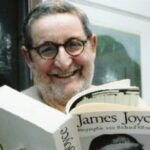

Non conoscevo Ciccio Belgiorno. Sapevo solo che possedeva il più alto numero di traduzioni di James Joyce, più numerose di quelle custodite nella Fondazione Joyce di Zurigo, e questo bastava.

Gli telefonai a Modica, dove abitava e lui rispose: «Ci vediamo al quadrato della Palma». «E cosa sarebbe?» E lui sarcastico: «Immagino tu sappia riconoscere una palma, sta sul marciapiede del corso, proprio all’ inizio, di fronte ad una libreria». «E il quadrato?» La sua voce si alzò di tono: «Qui tutti stanno nei circoli, e noi quadrato lo abbiamo chiamato».

Due giorni dopo stavo davanti al quadrato della palma di Modica. L’ ironia di Ciccio, se mai l’ aveva avuta, era scomparsa, per fare posto ad una gentilezza estrema, piena di attenzioni.

Ciccio era alto, elegante di figura, leggermente curvo e, come potevo capire già dalle prime battute, con il carattere dell’ ipocondriaco. In mezz’ ora mi aveva raccontato tutti i particolari di decine di malattie, di disgrazie sanitarie, vere o false non importa, che si erano rovesciate su di lui negli ultimi tempi. Comunque, il quadrato non era un luogo adatto per conversare, perché entravanoe uscivano in continuazione amici di Ciccio ad un ritmo senza pause. E un paio d’ ore erano già passate, di saluti, felicitazioni, battute, e io cominciavo ad innervosirmi.

Suggerii di andare a casa sua, dove saremmo stati più tranquilli, ma Ciccio sembrava non mi stesse ad ascoltare. Aveva l’ aria di chi era decisoa non muoversi per nessuna ragione. Poi, finalmente, si alzò dalla sedia, dove era rimasto inchiodato per oltre tre ore, con l’ aria di chi è destinato al sacrificio.

Aveva vissuto per trent’ anni in Germania, lavorando alla televisione tedesca, e quando era tornato a Modica era andato a stare nella casa dei fratelli, in cima alla vecchia città. Era un bell’ appartamento, circondato da un magnifico e profumatissimo giardino. Ma accessibile solo salendo una scalinatella di una sessantina di gradini che si inerpicavano su per la collina. I gradini erano bassi, ma per Ciccio tornare a casa la sera era come scalare il Nanga Parbàt.

Quando arrivammo in cima, trovammo la porta socchiusa e dietro la zia che lo aspettava con un piatto di melanzane fritte, da lei considerate come l’ unico portentoso rimedio alla fatica. Ciccio ebbe un momento di disperazione: «Basta con queste melanzane!» e poi si accasciò, stravolto, sulla poltrona. Quando si fu ripreso, andammo a parlare nel giardino, che veramente diffondeva un profumo così intenso di gelsomino, similea quello dei cármenes della collina di Albaicin a Granada o dei giardini di Beirut, prima della distruzione della città. Mi sfuggì detto che era un profumo che dava alla testa e Ciccio: «Questo è un giardino per ciechi». Voleva dire che anche i ciechi avrebbero saputo riconoscere le piante una ad una, dall’ odore intenso.

Attaccò a fare il ritratto di Joyce, che lui si immaginava come certi siciliani, isolati e geniali, di carattere amaro, non cattivo, ma guastatosi con il tempo. James aveva un cuore d’ oro e la sua maggiore preoccupazione, oltre allo scrivere, era come aiutare la famiglia a sopravvivere. Questa preoccupazione rimase allo stato latente, perché nella realtà dovettero aiutare proprio lui, prima il padre, poi il fratello. Una conferma della sua stravaganza, se non bastassero i libri, è il modo in cui conduceva le sue amicizie. Esistono delle lettere sue alla bella moglie di Italo Svevo che sono al limite della pornografia. «Non le pare strano?». Mi disse che aveva cominciato la sua ricerca trent’ anni fa, in Germania, sentendosi anche lui un emigrato: «Un modesto emigrato, non facciamo confusione».

Oggi possiede duecentocinquantasei libri su Joyce, di cui cinquantasei traduzioni dell’ Ulisse, perché in molti paesi è stato tradotto più volte, e tredici differenti edizioni solo per la lingua americana.

Prima dell’ edizione del 1922, già si conoscevano diversi capitoli o brani di capitoli, pubblicati in riviste con il suo consenso o rubati, che contengono degli svarioni formidabili, perché era difficilissimo leggere la grafia dell’ irlandese, orbo e con la vista dell’ altro occhio declinante. Inoltre i tipografi, che si sono sempre piccati di essere degli operai acculturati quanto gli scrittori, non esitavano a correggere quelli che a loro sembravano degli errori e non erano altro che le acrobazie di una lingua irrefrenabile. La traduzione in italiano, secondo Belgiorno, è arrivata tardi, nel 1960, e non è entusiasmante. Cominciavo a essere un po’ stanco di Joyce. Ma ero sempre più entusiasta di questo elegante signore, un po’ triste, come rassegnato, che si stava rivelando ogni minuto di più un’ anima delicata e colta. (…)

Con gli anni sono sempre rimasto in contatto con Ciccio. Era un uomo che appariva indifeso e che ispirava tenerezza. Ma non ero troppo sicuro delle sue doti letterarie e quando scrisse un libro ad imitazione della Spoon River Anthology, dove venivano ritratti tuttii diseredatie gli sfigati di Modica, quelli che non avrebbero trovato nessuno accanto a loro quando sarebbero caduti lungo la strada, nella prefazione che mi chiese lo trattai con una certa sufficienza.

Poi, un giorno, qualcuno mi telefonò dicendo che Ciccio era morto. Una fine stupida e improvvisa, assolutamente imprevista: aveva preso un liquido per una Tac e un’ allergia al farmaco si era trasformata in pochissimi minuti in uno shock anafilattico che lo aveva ucciso. Andai a riprendere il libro sui diseredati e mi apparve molto diverso dalla prima frettolosa lettura. Avevo creduto che fosse un’ opera faticata di un dotto di provincia e invece aveva quella tensione malinconica del grande scrittore che non vuole rivelarsi come tale. È dovuto morire per far intuire tutto quello che critici saltuari come me faticavano a capire.

© Riproduzione riservata