"Per conoscere De Andrè mi spacciai per un giornalista"

di Giuseppe Savà

“Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra”

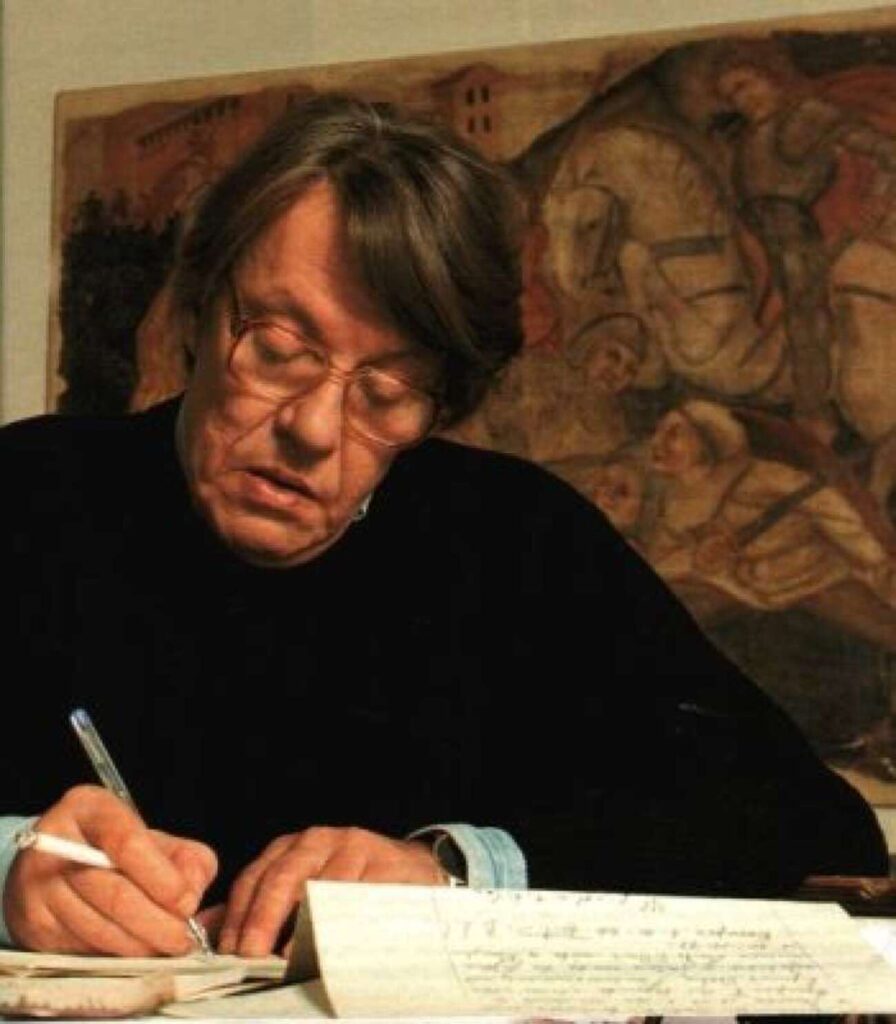

Fabrizio Cristiano De André

(Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999)

Ho conosciuto Fabrizio De Andrè nel camerino del Teatro Olimpico, a Roma, nel novembre del 1992. Avevo diciannove anni. A fine concerto mi misi in fila, dietro Maurizio Mannoni, Tg3, e Michele Santoro. Mi spacciai per un giornalista. L’ascolto di De Andrè lo avevo iniziato qualche anno prima. Pensavo a lui come a un cantautore anziano, ottantenne, tanto fuori dal tempo mi era parsa la sua musica. Abbiamo fatto una foto di gruppo. Io non entravo nella scena, tanti eravamo quelli che volevano stare in quella foto insieme a lui.

“Se non ti offendi ti prendo in braccio”, mi disse Fabrizio.

Pesavo 49 chili. Non mi offesi.

L’ultimo album, “Le Nuvole”, aveva suscitato polemiche feroci. De Andrè (in “Don Raffaè”) celebra i fasti in prigione di Don Raffaele Cutolo, che trova il lavoro al fratello del secondino; De Andrè a fianco del “pettirosso da combattimento, Renato Curcio, il carbonaro”, in un sogno ambientato alla Baggina, il Pio Albergo Trivulzio, dove due anni dopo, nel ’92, appunto, sarebbe scoppiata Tangentopoli.

Dal vivo lui ci giocava e “il poeta della Baggina” diventava per lapsus “il poeta della vagina”.

De Andrè durante la sua carriera ha descritto “la figlia del droghiere” (“Rimini”), la borghesia italiana, spiandola dal buco della serratura, accusandola impietosamente di aver tradito la propria missione, il riscatto dei più deboli, da cui quella classe emergente proveniva ed era in qualche misura espressione.

“il ministro dei temporali

in un tripudio di tromboni

auspicava democrazia

con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni

voglio vivere in una città

dove all’ora dell’aperitivo

non ci siano spargimenti di sangue

o di detersivo”

De Andrè descrive gli anni Novanta, il carillon di “Ottocento”, destinato a impazzire e a esplodere, con una forza visionaria dirompente, dove il “figlio bianco e vermiglio” di Jacopone da Todi si mescola al figlio “figlio bello e audace, bronzo di Versace” in un tessuto poetico postmoderno, in grado di frullare la storia e la contemporaneità. E quando tutti, nel post 68, cantavano l’impegno politico, Fabrizio pubblicò il concept album “La Buona Novella”, il cui incipit, “Laudate Dominum”, prelude a un finale laico, “Laudate Hominem”.

“Poterti smembrare coi denti e le mani,

sapere i tuoi occhi bevuti dai cani,

di morire in Croce puoi essere grato

a un brav’uomo di nome Pilato

De Andrè canta l’amore laico per l’uomo Gesù, il riconoscimento della superiorità del messaggio cristiano, pur negando l’origine divina di Cristo.

“Ma adesso che viene la sera ed il buio

mi toglie il dolore dagli occhi

e scivola il sole al di là delle dune

a violentare altre notti:

io nel vedere quest’uomo che muore,

madre, io provo dolore.

Nella pietà che non cede al rancore,

madre, ho imparato l’amore”

Ci siamo visti l’ultima volta a Perugia, il 12 aprile 1997. Erano saltate le due date siciliane. Presi il treno, arrivai a Roma. Affittai una Citroen Saxo, e giunsi a Perugia. Tornai a trovarlo in camerino.

“Fabrizio, stanotte mi sono fatto 1200 chilometri per venirti ad ascoltare”, dissi col mio inconfondibile accento siculo. Mi guardò, perplesso: “Minchione sei”.

© Riproduzione riservata