Una storia raccontata dal Carioti

di Un Uomo Libero.

Madrid – Le notizie su Don Giuseppe Miccichè sono quasi interamente fornite dal manoscritto dell’Arciprete Carioti (1).

Queste preziose memorie, unica vera fonte d’informazione della storia della città di Scicli, lo vogliono discendente da Guidone,“cavagliere teutonico, (ne fu priore in Messina)” che generò Tomeo (?) e questi a sua volta Giovanni. Secondo un testamento del 1489, custodito dal Not. Giovanni Xifo, Giovanni ebbe tre figli Pietro, Margarita ed Elisabetta. Pietro impalmò nel 1430 Antonia Speciale, figlia del Viceré di Sicilia. Da questa data fino alla prima metà del secolo XVII, la famiglia conserverà una posizione di grande prestigio all’interno dell’aristocrazia isolana e si distinguerà nei secoli per ricoprire cariche e ruoli particolarmente delicati e importanti. La lunga, a volte lacunosa, e complessa genealogia della famiglia Miccichè offerta dal Carioti si conclude nel 1593 con la morte di Antonuzzo, sposato a Perna Caraffa, al quale succede, appunto, Don Giuseppe che contrarrà, a sua volta, matrimonio con Elisabetta Miccichè, figlia di Pietro. Da quest’unione nacque Vincenzo Miccichè, fine erudito e filantropo, sposato a Donna Beatrice Paternò nel 1612. Morto nel 1623, alla giovane età di venticinque anni e senza figli, volle legare per sempre il suo nome e quello della sua famiglia alla memoria indelebile della città con un singolare testamento.

Vincenzo nomina, infatti, come erede universale delle sue ingenti fortune stranamente il padre perché, proprio lui, il genitore, potesse realizzare il sogno che la morte aveva impedito: la fondazione, cioè, di un Collegio della Compagnia di Gesù a Scicli.

Di Vincenzo appena qualche cenno è presente nel manoscritto del Carioti.

Secondo lo storico, Vincenzo faceva parte di uno dei più prestigiosi cenacoli letterari della città e della Contea di Modica, “l’Accademia dell’Inviluppati (1621)” di cui “fu il principe il decano Don Angelo Arrabbito, primo preposito dell’insigne collegiata di San Bartolomeo…, uomo di rara erudizione, oltre della scienza teologica e canonica, che ne fu peritissimo”. Tra gli altri, adepti famosi dell’Accademia furono “fra’ Don Mariano Perello, Don Vincenzo Celestre, il D(ecano) Don Francesco Bono”. La frequentazione di questi ambienti letterari elitari e l’eco ancora viva della predicazione del gesuita padre Ludovico Ungria, intimo di Sant’Ignazio di Loyola, attivo in Scicli fino al 1584, data della sua morte e tumulazione nella venerabile Matrice di San Matteo, furono sicuramente determinanti nella formulazione del suo pio desiderio.

La “Compagnia(2)” si era distinta, infatti, già dalla sua fondazione, per essere scuola di grande erudizione e pensiero: si avvaleva di un nuovo metodo moderno di istruire coniugato con un rigore morale di operare. Ragion per cui questo ingente lascito del Miccichè, al quale si aggiungerà quasi subito l’altra consistente donazione del baronello Ribera, morto pure in età prematura, contribuì notevolmente a velocizzare e ufficializzare la presenza dei Gesuiti a Scicli e nella Contea di Modica.

Le notizie su Don Giuseppe Miccichè sono invece meno scarse di quelle del figlio anche se, a volte, confuse, episodiche e frammentarie.

Ho cercato, dunque, di raccogliere tutte le informazioni contenute nelle “Notizie storiche” del Carioti per tracciare un identikit credibile del nostro personaggio, fidandomi del fatto che l’Autore, nato circa cinquant’anni dopo la morte del Miccichè, si sia potuto avvalere di testimonianze di prima mano.

Ho cercato tuttavia anche altrove, per esempio nel cosiddetto “Università di Scicli – Libro di Conto Materiale della Comune del 1626”, libro, ritrovato da G. Ferro e da L. Scapellato presso l’Archivio di Stato di Siracusa, riguardante il dettaglio delle spese e delle entrate compilato da uno dei Procuratori della città nell’anno 1626, data infausta nella quale Scicli fu colpita e decimata dalla peste. I riferimenti a Giuseppe Miccichè in esso sono scarsissimi e tutto sommato anche banali e puntualmente registrati dal Carioti.

A parte il famoso testamento, dunque, per l’atti di notar Vincenzo Aparo a 13 maggio, 14 indizione 1631 secondo il quale “il genitore, erede non meno ricco del figlio però, fattone un corpo di tutti i beni ereditari e propri ne lo fondò, egli un colleggio (Il Collegio dei Gesuiti, appunto ndr)”, Don Giuseppe Miccichè è passato alla Storia per essere non solo un mecenate di grande sensibilità e di grande fede ma anche un uomo dai metodi molto sbrigativi e forti.

Il Carioti lo descrive una volta come luogotenente in Avola del Duca di Terranova, un’altra volta come un capitano d’armi del Val di Noto che “incuteva terrore a’ fuoriusciti” e non si faceva scrupoli di esporre le teste di “quattro ladroni strepitosi che assoggettavano questo regno” ostentandole al balcone del suo palazzo.

Fu, in effetti, solo un uomo risoluto che durante l’epidemia di peste del 1626 non esitò, nell’immediatezza del contagio, nel creare, assieme ad altri nobili, un suo piccolo esercito personale con il quale setacciò tutto il territorio sciclitano per stanare ammalati e isolarli.

E in quell’occasione anche e soprattutto un uomo del fare. La peste, a mano a mano che le madri si ammalavano, privava del cibo necessario i neonati e i bambini superstiti. Raccolse per questo, in un pascolo sicuro, le somare che da poco avevano figliato e gli asinelli, abbandonati entrambi da chi purtroppo moriva, assicurando così il latte quotidiano a quanti ne avessero bisogno. Quando il male fu debellato, l’uomo vendette gli animali alla fiera di San Filippo e il ricavato lo “applicò alla nuova, con migliore disegno, allora fabbrica della Chiesa Madre”, scatenando una gara di solidarietà fra i benestanti sciclitani per l’”ampliazione” del Duomo cittadino, lavori che ammontarono a “più di trenta mille scudi.”.

Fu un uomo pur sempre dell’alta società del tempo. Lo ritroviamo a fare gli onori di casa al Duca di Terranova(3) che “in occasione di rivedere i suoi Stati e di passaggio a Scicli dovea portarsi ad Avola, e nella circostanza Don Giuseppe Miccichè, che ritrovavasi nell’affitto di questo Stato dové nel proprio palazzo presentarlo.”

Ma anche o soprattutto fu un uomo di grande pietà religiosa. Fece, infatti, di San Bartolomeo di Scicli uno dei templi più ammirati del Val di Noto, ricco di stucchi e d’ori. Lo volle “una chiesa sacramentale” cioè “autorizzata ad avere la custodia del Santissimo Sacramento”, peculiarità questa solo della Matrice o riservata alle Grange(4). Lasciò, inoltre, al barone di San Michele fra’ Vincenzo Passanisi, suo nipote, “le somme necessarie per la totale edificazione del convento e della chiesa” dei Padri Cappuccini, in ricordo dell’eroismo manifestato dai monaci nel tempo della peste. Fondò messe quotidiane, comprò argenterie per diverse cappelle ed altari, lasciò legati per celebrare “la sollennità del Corpo”. Fondò un beneficio semplice, colla donazione di certo vignale per l’atti di notar Vincenzo Aparo 22 settembre 14 indizione 1630” a favore della chiesa rupestre di Santa Maria di Piedigrotta.

Insomma un uomo carismatico, ricchissimo, sensibile e indubbiamente colto che nell’istituire il già citato Collegio Gesuitico si preoccupa che non venga mai meno la presenza della Compagnia di Gesù in città e, di conseguenza, con essa la sua opera meritoria avente come oggetto l’istruzione “in serviggio del pubblico”.

Ma chi fu in realtà Don Giuseppe Miccichè?

È una domanda che mi trascino da più di tre anni e cioè da quando, nel consultare i verbali dell’Inquisizione siciliana, custoditi presso l’Archivio Nazionale di Madrid, per una pura casualità m’imbattei in un processo intentato contro Jusepe Michique, natural de Xicli.

In questo preziosissimo documento si fa menzione di un uomo di quarantadue anni, giudice in carico al tribunale di Messina, che il 23 dicembre del 1619 fu condannato agli arresti domiciliari (la cui pena fu in seguito sospesa l’8 febbraio del 1620) per avere fatto giudicare da un giudice civile, dopo averlo prima sottoposto a un pestaggio, un sacerdote che aveva favorito la fuga di un prigioniero.

Il reato per il quale il Nostro era stato processato dal Tribunale dell’Inquisizione messinese scaturiva, dunque, da una denuncia presentata da un’Autorità ecclesiastica avente per oggetto l’errato uso delle competenze nell’esercizio delle sue funzioni.

Improvvisamente, per questa presunta infrazione da lui commessa, erano scattate a suo carico e anche a sua insaputa le manette.

Com’è noto, chiunque venisse denunciato al Tribunale dell’Inquisizione, anche in forma anonima, incorreva subito nel sequestro dei beni personali. Era, poi, sottoposto alle varie torture, necessarie per appurare la verità, ed esposto a una condanna che, nel peggiore dei casi, poteva significare la perdita della vita. Tra l’altro, da subito, scattava, pena importantissima, la scomunica “latae sententiae” che privava il reo dei sacramenti e lo trasformava, già da vivo, in un morto civile.

Anche per il nostro Giuseppe Miccichè furono, dunque, affissi ai muri della città di Messina i “cedulones”, in altre parole dei manifesti con i quali si dichiarava pubblicamente la sua scomunica e si dava notizia dell’inizio di un processo a suo carico.

I testimoni sentiti firmarono delle confessioni sicuramente estorte per paura o sotto tortura. Aver osato arrestare un sacerdote e averlo fatto malmenare dalle proprie guardie erano reati a quei tempi (ma anche adesso) considerati di una gravità estrema. Per questo la scomunica era scattata veloce, inevitabile, naturalmente insita nei gesti consumati.

Qualcuno dei testimoni dichiarò che il reo e i suoi complici continuavano tranquillamente a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia, facendosi beffe del Tribunale dell’Inquisizione o ridendo e facendo spallucce quando qualcuno ricordava loro la scomunica. Un testimone addirittura riferì che un cognato del reo, con il quale una notte si era attardato in giro per la città, aveva osato strappare o imbrattare i manifesti della scomunica e che facendoglielo lui notare, aveva risposto che il cognato (cioè il reo) era disposto ad andare fino a Roma per perorare la sua giusta causa.

Ma il Miccichè non andò a Roma dal Papa per perorare la sua giusta causa. Con tutta probabilità si recò a Palermo ed espose i fatti al Giudice Supremo della Monarchia.

Fatto sta che al suo ritorno qualcuno già aveva provveduto a ritirare i manifesti della scomunica.

Il processo farsa, che aveva tutto il sapore di una vendetta o di una ritorsione, si era nel frattempo sgonfiato e si era trasformato in un’effimera bolla di sapone.

In sintesi questi i fatti narrati nel documento da me ritrovato e reso in forma leggibile che qui allego.

Io non so se il giudice condannato di Messina sia lo stesso Don Giuseppe di cui il Carioti ci ha tramandato la vita e le opere.

Facendo i conti della serva il “mio” Giuseppe sarebbe nato a Scicli all’incirca nel 1578, nel 1598, a venti anni esatti, cioè, avrebbe generato Vincenzo che morirà nel 1623 all’età di venticinque anni. Se, come le cronache c’informano, fosse morto nel 1631, avrebbe avuto l’età di cinquantatré anni e non settantatré anni, LXXIII, come vorrebbe farci credere l’epigrafe del sepolcro che custodisce i suoi poveri resti in San Bartolomeo.

Il piccolo busto scolpito in marmo, che adorna la sepoltura, in effetti, non ha le sembianze di un vecchio di settant’anni bensì di un’età molto più vicina a quella da me ipotizzata.

A quei tempi, bisogna dire, non esistevano veri e propri registri della popolazione. I libri parrocchiali nei quali si annotavano i battesimi spesso erano gli unici documenti attendibili e non erano esenti da sviste e falsificazioni. Giusto in nota riporto le notizie sul Duca di Terranova le cui date di nascita e di morte hanno fatto impazzire i suoi biografi.

Secondo, invece, quanto si legge nel sepolcro in San Bartolomeo, Don Giuseppe Miccichè nacque nel 1558 ed ebbe il suo unico figlio alla matura età di ben quarant’anni! Vincenzo, poi, avrebbe avuto appena quattordici anni, invece, quando sposò nel 1612 Donna Beatrice Paternò. Anche se nelle Case Reali europee e nell’alta aristocrazia isolana erano frequenti i matrimoni tra giovanissimi per rinsaldare antiche alleanze e accumulare patrimoni, sicuramente qualcosa d’inesatto in tutte queste date ci sarà.

Io voglio credere che il Don Giuseppe del Carioti sia l’uomo del processo.

Ci sono delle indicazioni, seminate qua e là nelle memorie dell’Arciprete, che in questi anni mi hanno indotto a pensarlo.

Il fatto stesso che un personaggio così ricco, importante e potente sia quasi assente dalla vita politica e amministrativa della città, per esempio. Eccezion fatta per veri e propri episodi sporadici e isolati.

Durante la peste, nel 1626, Il Viceré manda da Palermo lo Spett. Petro Lo Monaco, capitan d’arme alla salute della Città, stipendiato tra l’altro profumatamente a un’oncia il giorno, una cifra per quei tempi di tutto rispetto.

Perché, mi son chiesto ripetute volte, far arrivare da Palermo un capitano d’arme e non utilizzare proprio il Miccichè che già in città si era dato da fare all’inizio del contagio e che forse avrebbe prestato la sua opera gratis? Forse Don Giuseppe Miccichè non abitava stabilmente a Scicli o una pendenza giudiziaria lo avrebbe impedito?

L’uomo del processo è un magistrato del “Estradico” di Messina. Una specie di giudice civile con soldati alle sue dipendenze che eseguiva ordini di Sua Maestà il Re. Un moderno Commissario Montalbano che non guarda in faccia nessuno e sa muovere le pedine giuste avendo agganci importantissimi nelle stanze alte del potere quali la stessa persona del Viceré e del Giudice della Monarchia.

Io credo, allora, che il processo sia stato un vero e proprio braccio di ferro tra potere laico e potere ecclesiastico, una conseguenza, cioè, di lotte in Sicilia non ancora sopite che avevano visto contrapposte già dal 1577 le ragioni del Viceré agli avidi appetiti dell’Inquisizione e avvelenato l’esercizio della giustizia nell’isola.

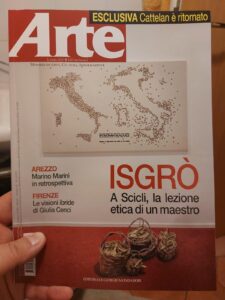

Se così fosse, la grande pietà religiosa di Don Giuseppe Miccichè (per intenderci quello descritto dal Carioti) oggi potrebbe finalmente spiegarsi sotto il profilo umano come il frutto dell’espiazione di una colpa e il documento da me ritrovato aggiungerebbe un piccolo ma importantissimo tassello a un mosaico con troppe tessere ancora mancanti. Ma quali verità continuano a occultarsi fra le pieghe distratte della Storia?

I miei, comunque, sono tutti degli interrogativi affascinanti ai quali solo il ritrovamento di nuovi documenti potrebbe dare una sicura e valida risposta.

(1) Canonico Antonino Carioti (1683 – 1780), arciprete di San Matteo, l’antichissima Matrice di Scicli, “Notizie storiche della città di Scicli”, manoscritto pubblicato nel luglio del 1994 dal Comune di Scicli in una felice edizione a cura di Michele Cataudella.

(2) La Compagnia di Gesù

(3) Carlo D’Aragona Tagliavia (1520 o 1530?- 1599 o 1606?) fu nominato nel 1561 da Filippo II di Spagna Duca di Terranova, titolo con il quale spesso viene indicato nelle cronache del tempo e nel 1564 principe di Castelvetrano. Già nel 1542 Carlo V lo aveva insignito del titolo di marchese di Avola. Ebbe incarichi importantissimi. Fu tra l’altro Viceré di Catalogna; Governatore di Milano; Grande Ammiraglio di Sicilia; Capitano di giustizia di Palermo; Gran Contestabile e Grande di Spagna; Cavaliere dell’Ordine del Toson d’oro; Membro del Consiglio di Stato e Guerra a Madrid e Presidente del Consiglio d’Italia.

(4) Appunti per una storia della pietà popolare a Scicli, Don Ignazio la China, Editrice Sion, Ragusa 2008

TESTO DEL PROCESSO

Jusepe Michique, fiscal de la Audiencia del Estradico de la ciudad de Mecina, natural de xicle, de hedad de cuarenta y dos años. Contra este Reo y otros ministros de la que dicha audiencia imbio al vicario general de la audiencia Arzobispal de la dicha ciudad de mecina, una información, y ocho testigos de ella depusieron habiendo hido dichos ministros reales a prender a un clérigo sacerdocte en dicha ciudad, por haver hecho escapar un preso, acudio al ruydo el dicho Juseppe Michique, y con palabras injuriosas havia ordenado a dichos ministros que lo llevasen presso ante el juez seglar maltratandole con violencia y golpes y dos de ellos dicen que digo el reo que tenia letra de su Ma(jestad) para prender a todos los clérigos y llevaron al sacerdotte a la cárcel publica y en razón de lo sobre dicho fueron declarados por descomulgados el Reo y ministros por la Audiencia Arzobispal, y el dicho vicario examino asi mesmo otros doce testigos en dicha información por los quales contò que el Reo y complices no se abstenían de comunicar estimando en poco la excomunión, negociando públicamente, y que diciéndoles estamos descomulgados hacían burla de quien se lo decía y que les volvían con desprecio las espaldas haciendo señal descaradamente y que puestos los cedulones el dia siguiente parecieron unos rotos y otros quitados y otros borrados y ensuciados con grande vituperio de las censuras eclesiásticas de que havia resultado grande escandalo y murmuración universal affirmandose generalmente que esto lo hubiesen hecho los mismos declarados, fomentados y favorecidos del Estradico que los entretenia en su palacio por haverle confesado el vicario a un criado. Y otro testigo de dicha información declaro como haviendole venido una noche a llamar un cuñado del Reo fue acompañándole por la ciudad y que le havia visto al dicho cuñado quitar y romper los dichos cedulones entres partes y que reprendiéndole de ello y diciéndole que estaba descomulgado, respondio que no importava y que hiria a Roma a absolverse con su cuñado (que es el Reo) y el dicho Vicario remitio dichas informaciones diciendo lo hacia por entender heran cossas tocantes al s.to Arzobispo. //

Vistas en el tribunal con los qualificadores, se qualificaron lo primero por dictum et factum injuriosum escandalosum inducens suspitionem levem de heresi, lo segundo sobre volver las (e)spaldas etiam dicta et facta injuriosa et escandalosa et sapiens heresi(m) manifestam. Lo terzero de haver rompido borrado y ensuciado los cedulones, factum hereticum –et omnia junta simul inducebant vehementem suspetionem de heresi y para mejor saber lo que havia pasado en lo sobre dicho se embio comisión al tribunal con algunas advertencias para hacer mas información y examinar de nuevo los testigos de la información del vicario

Y con testes. Hizose ansi y se examinaron diez testigos de nuevo que comprobaron lo sobre dicho y con dicha información= se vottò a prisión y hazer causa contra algunos de los dichos ministros o alguaciles llamados joseppe Ruso, Salvador russo, Francisco Lomonaco cuyas relaciones fueron con la que se embiò al auto del año de 1618 y otros dos testigos que se examinaron de nuevo en el tribunal lo declararon todo más claramente contra este Reo y un su cuñado y haviendose visto a diez de octubre de 1618 en consulta el processo contra el dicho Francisco Lomonaco complize del reo, entre lo demas se vottò que este reo Juseppe Michique fuesse preso y se hiciesse causa contra el, estando en las cárceres secretas// Vino a ellas a los diez y ocho de noviembre de el dicho año y el dia siguiente se tuvo con el la primera audiencia en la qual dixo presumia fuese su carceracion por lo de la Excomunion del Vicario de Mecina contra el y otros ministros de la audiencia del Estradico por la prisión de un clérigo la qual havia hecho el hazer y que lo llevasen al clérigo ante (e)l vicario por escusar Ruydos y que no se le habían hecho malos tratamientos y que después entendio que a el y otros ministros les habían descomulgado y puesto cedulones con figuras de los excomulgados y de demonios y que en oyendo que estaba descomulgado se havia retirado a su casa y tratò de venir como vino a Palermo al Virrey y al juez de la Monarquia y que volvió a Mecina con orden para que lo absolviesen y que no savia de cuyo orden havian sido quitados los cedulones ni quien los quitò. La acusa se le diò a veinte y uno del mesmo, respondio que no se acordava haver dicho palabas injuriosas si no solo (que) que hazían aquellos clérigos y negó todo lo demás. Reciviose la causa a prueva el mesmo dia-a la publicación respondio Articulo(s) diferentes capítulos de defensas de como quando se hizo la prisión del sacerdote procuro con buen modo remediar el encuentro y que si el no accediesse pudiera suceder muy grande daño y muertes y que si se quitaron los cedulones seria por los otros ministros descomulgados no con orden del Reo y que si el tratasse de ello ayudara por su persona mas que no lo havia hecho y que siempre havia tenido respecto a clérigos y cosas eclesiásticas y procedido concordum y hera de buenas costumbres y que los oficiales o alguaciles reales heran gente de mala vida y fama y enemigos del Reo que le habían querido imputar culpa con sus deposiciones por les culpasse a ellos mesmos y que cuando supo le habían

Declarado por descomulgado se retirò a su casa/ examinaronse sobre dichos capítulos cinquenta y más testigos. Concluyo definitivamente comparecer de su abogado pidiendo que en la decisión de su causa se atendiese a las cartas que se scrivieson por el virrey Juez de la Monarquia y vicario general sobre la absolución de la excomunión y a los veinte y tres de diciembre de 1619 fue escarcerado de las secretas y dadole la ciudad por cárcel, a ocho de hebrero 1620. se diò en consulta y se votò que se suspendiesse su causa. Hizose ansi.

© Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata.

© Riproduzione riservata