Uno dei massimi filosofi viventi, Giorgio Agamben, scrive della pittura di Piero

di Giorgio Agamben

Converrà innanzitutto, per la pittura di Guccione, verificare e, eventualmente, correggere, alcune evidenze e alcuni luoghi comuni. Guccione, si è detto, è pittore di contrasti e di sintesi, di dissidi estremi e di altrettanto estreme ricomposizioni: innanzitutto fra luce e ombra (un poeta della luce ossessivamente occupato a tessere un “elogio dell’ombra” – di un’ombra, scriveva Tassi, che è, però, soltanto “un’attenuarsi della luce”); ma anche linea e colore (un’ osservazione intransigente delle ”linee del mare” che si estenua in una inaudita dilatazione del colore); interno ed esterno (una ricerca dell’emozione che si intensifica a tal punto da rovesciarsi in pura, ariosa esteriorità); vita e arte ( un’ indagine sulle radici e sulla sicilianità –anzi sulla sciclitanità- che approda a un paese smemorato e ideale, “dove non l’ha portato il grembo di nessuna madre”).

Nel poema di Lucrezio, l’aggettivo tenuis, tenue, ha un’importanza speciale. E’, il suo, un poema della voluttà, ma anche e innazitutto della tenuità. A patto di restituire all’aggettivo “tenue” il suo significato proprio, che non è “debole, fioco”, ma, conformemente alla sua etimologia (da tendo), “teso” e “sottile”, assottigliato a furia di essere teso. Per questo tenui, in Lucrezio, sono innanzitutto i simulacri, le immagini, ma anche gli atomi; tenue è, sorprendentemente, anche la natura divina (5, 148: tenuis enim natura deorum). Tenue: non debole, ma sottile e impalpabile, come appunto è il simulacro, membrana lievissima, che tende incessantemente a staccarsi, quasi a esalare dalla superficie dei corpi per colpire i nostri sensi. E tenue, in qualche modo, è anche il clinamen, che Lucrezio non si stanca di definire come una piccola, anzi minima declinazione e tensione degli atomi (exiguum clinamen principiorum…-2,292; paulum inclinare necesse est, nec plus quam minimum –2,221 sq.).. L’immenso spazio vuoto è pieni di minuscoli, svolazzanti (i simulacri volitant), tenuissimi e tesissimi corpi. E tenue è anche la mente (tenuis enim mens est…, IV.748).

E’ solo se si comprende questo senso lucreziano dell’aggettivo “tenue” che si può anche intendere il modo in cui la pittura di Guccione riesce a risolvere i contrasti, prima di tutto quelli fra luce e ombra e fra linea e colore. Non di composizione propriamente si tratta, Guccione non opera una sintesi degli opposti, non ha nulla da conciliare nè da riconciliare: egli lavora, piuttosto, sulla soglia in cui la luce si estenua in ombra -e viceversa- e la linea, tendendosi e assottigliandosi, si attenua e si fa colore -e viceversa.

Ciò che è tenue ha subito un processo non di diminuzione né di conciliazione, ma di intensificazione ed estremizzazione. E’ solo se li spingi al limite che il dentro si fa fuori e la profondità piattezza . Quando Guccione afferma “adoro la piattezza”, è a questa zona di indifferenza (o di tenuità) che occorre pensare, a una piattezza che dà le vertigini, come le sue marine.

Uno dei problemi più dibattuti fra i filosofi medievali è quello delle grandezze intensive. Questi logici inesorabili s’interessano alle grandezze e alle cose soltanto nel punto in cui esse sono suscettibili di intensificarsi, questi teologi feroci considerano l’essere soltanto nella misura in cui può aumentare o diminuire, tendersi o attenuarsi. Fino a che punto –si chiedono- una forma per esempio quella di una mosca o di un fiore- può intensificarsi, accrescersi o diminuirsi, senza mutarsi in altro da sé?

Il laboratorio di Guccione è il luogo di un esperimento, che concerne appunto la trasformazione che qualcosa subisce quando viene intensificata (estenuata o attenuata nel senso che si è visto), la soglia in cui un’essere o una forma s’illimitano, ma non sono ancora transustanziati in altro.

E’ in questa zona d’indifferenza (o di tenuità) fra il dentro e il fuori, fra il profondo e il piatto, fra la luce e l’ombra, fra la linea e il colore che abita questo grande pittore epicureo, erede, forse consapevole, degli ultimi “giardini” siciliani, di cui non ci sono pervenute notizie.

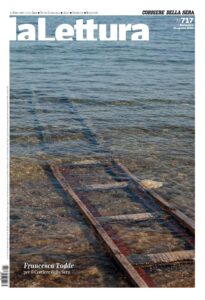

Luogo privilegiato di questo esperimento sono le marine ( “il mare e le sue linee di correnti… che ho tante volte dipinto” ). Forse, per questa “trama fittissima di segni”, che incessantemente si scancella e ritesse, nessuna immagine è più giusta di quella del respiro (“dipingere come uno respira” è una delle formule in cui Guccione ha compendiato la sua poetica). Che cos’ è il respiro, se non un campo di tensioni in cui un unico movimento impercettibilmente s’inverte e trapassa nel suo opposto? Guccione lsi situa sul punto d’ inversione (Atemwende, “inversione del respiro” è il titolo di una raccolta di Paul Celan), in cui l’ispirazione si fa espirazione. Dove la luce alita e le linee sembrano trattenere il fiato.

E’ noto che Leibniz giunse al suo concetto delle petites perceptions osservando le onde del mare. Come gli innumerabili, tenuissimi, impercettibili movimenti dell’acqua si compongono a formare la visione di un’onda , così “noi abbiamo delle piccole percezioni di cui non ci accorgiamo” e le “percezioni consapevoli vengono per gradi da quelle che sono troppo piccole per essere notate”.

Guccione sta sulla spiaggia ocra di Sampieri come possiamo immaginare Leibniz su una spiaggia del mare del Nord: l’occhio e la mano ostinatamente occupati a trascrivere proprio quell’ impercettibile che Leibniz cercava di cogliere col pensiero. Le linee stremate, i colori esalati di Guccione sono l’equivalente delle petites perceptions , che non ci accorgiamo di vedere.E se Leibniz avesse potuto vedere le marine di Guccione, avrebbe forse concesso che l’occhio aveva, in quel caso, sorpassato il pensiero.

Un analogo esperimento ha luogo col tempo: “Non immaginavo” scrive Guccione “quanto la questione tempo –la sua inverosimile dilatazione- sarebbe diventata primaria nel mio lavoro”. Che cosa avviene al tempo se lo si dilata fino all’inverosimile? Diventa, da una parte, stagione, estate (quell’estate che “qui in Sicilia, si può ascoltare meglio” e che è, per lui, “inscindibile” dall’arte moderna) e, insieme, esso trascina nella sua dilatazione il tempo storico (Epicuro: “del tempo non la parte più lunga, ma quella più dolce”). La pratica del “d’après” va vista in questa prospettiva.

Ancora una volta, il campo di forze del d’après (poiché di un “campo” si tratta, in cui in ogni punto le opposte tensioni si coniugano) è definito da una duplice polarità, che non è più soltanto quella di luce e ombra, di linea e colore: passato/presente da una parte e stile/maniera dall’altra.

Benjamin ha scritto una volta che ogni immagine del passato contiene un indice storico che la rimanda all’istante in cui essa diventa conoscibile nel presente (l’ “ora della sua leggibilità”). “Ogni ‘ora’ (Jetzt,adesso) è l’ora di una determinata conoscibilità. In esso la verità è carica di tempo fino ad andare in frantumi…Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione”.

Si pensi allo straordinario Viaggio intorno a Caspar David Friedrich esposto a Roma nel marzo del 1984 o alle ripetute, perentorie letture della Decollazione di S. Giovanni Battista di Caravaggio o dell’Allegoria della vittoria di Le Nain : qui il tempo della storia si è fermato , ma non nell’eternità, bensì nella tesa costellazione e nel bilico che il d’après stabilisce fra due momenti e due immagini. In questa costellazione, carica di tempo fin quasi a scoppiare, passato e presente entrano in una zona di indiscernibilità. Conseguentemente, anche il kairòs della pittura s’indetermina, quasi che il pittore volesse ricordarci che un quadro non può mai aver luogo soltanto in un punto della cronologia , ma sempre e necessariamemte in una costellazione fra passato e presente, memoria e presagio, scrittura e lettura.

Lo stesso vale per i pastelli (non bozzetti!) per la Norma, per il Tristano, per Senso, per la Cavalleria rusticana, ogni volta, insomma, che il motivo non è presente allo sguardo, ma separato e arretrato nel tempo. La “sproporzionata quantità di tempo” che la pittura esige –di cui parla Guccione in una conversazione del 1998- non è soltanto il tempo che occorre per dipingere, ma anche e innanzitutto il tempo in cui, nel firmamento della pittura, passato e presente formano una costellazione.

Lo sguardo, che aveva saputo afferrare le tenui, quasi invisibili linee del mare, è a suo agio nel tremito degli istanti che spezzano e continuamente ritessono la trama della storia.

L’altra polarità che tende il campo del d’après è quella fra stile e maniera. Converrà qui mettere risolutamente da parte la consueta relazione gerarchica che la critica ha stabilito fra questi due termini. Stile e maniera nominano due realtà irriducibili, ma necessariamente correlate: se lo stile segna, per l’artista, il tratto più proprio, la maniera registra un inverso processo di disappropriazione e di inappartenenza. Ma solo nella loro reciproca relazione stile e maniera acquistano il loro vero senso. Essi sono i due poli, nella cui tensione vive il libero gesto dell’artista: lo stile è un’appropriazione disappropriante (una negligenza sublime, un dimenticarsi nel gesto più proprio), la maniera è una disappropriazione appropriante, un presentirsi o un ricordar sé nell’improprio. E in ogni grande artista, in ogni vero scrittore vi è sempre una maniera che prende le distanze dallo stile e, insieme, lo spinge all’estremo, uno stile che si disappropria e si estenua in maniera.

Come le marine sono il luogo privilegiato in cui la linea e quel che Wölfflin chiamava das Malerische, il pittorico, sfumano l’una nell’altro, così il d’après è il laboratorio in cui stile e maniera entrano in una soglia di indifferenza. Se è vero che ogni maestria tende alla maniera, l’interesse poetico del d’après è che, grazie ad esso, Guccione può tematizzare proprio questa tensione, provare a ritrovarsi in un’immagine che non gli appartiene e che, tuttavia, gli si fa propria nella misura stessa in cui egli si disappropria di sé. E, in questo gesto, nella soglia estenuata fra stile e maniera, il pittore lascia apparire fra di essi un terzo, che definisce il suo irrevocabile ductus.

Di questo termine, che oggi sopravvive soprattutto nel vocabolario tecnico della paleografia per designare il movimento della mano nel gesto della scrittura, esiste un’antica definizione, che ne esalta la pregnanza: il ductus è tenor sub aliqua figura servatus, una “tensione conservata sotto una certa forma o figura”. Come la mano, tesa nel gesto della scrittura, è guidata da qualcosa che si segna nella forma dei caratteri che traccia sulla carta, inconfondibilmente suoi per quanto estranei e comuni, così questi pastelli, nell’indeterminarsi delle luci e delle ombre, delle linee e dei colori, lasciano apparire, al di là dello stile e della maniera, del proprio e dell’improprio, il tremito incomparabile e quasi immobile del ductus di Piero Guccione.

© Riproduzione riservata