Sulla scomparsa di Don Gesualdo

di Nunzio Zago

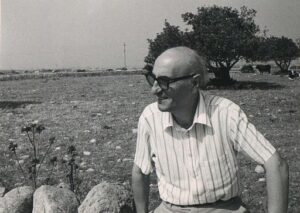

Comiso – La scomparsa di Gesualdo Bufalino, vent’anni fa, ebbe, soprattutto sui giornali, un’eco vastissima, fra curiosità – anche un po’ morbose – commozione e rimpianto, più o meno unanime, per uno scrittore coltissimo, dal “tono” inconfondibile, attento, in particolare, alla dialettica dell’io con se stesso. Uno scrittore rimasto a lungo segreto, che aveva esordito nel 1981, sessantunenne, con un romanzo, Diceria dell’untore, in cui rievocava, debitamente trasfigurata, una traumatica esperienza sanatoriale patita in gioventù ed esprimeva magnificamente la visione della vita che ne era nata, come di una partita truccata, persa in partenza, e però ricca d’inesauribili seduzioni (nei testi di Bufalino, fino al romanzo al quale allora stava lavorando, ShahMat. L’ultima partita di Capablanca, rimasto incompiuto fra le sue carte, è costante la metafora degli scacchi).

A proposito di curiosità, non ricordo, adesso, se si notò che il 14 giugno, giorno della scomparsa di Bufalino, era lo stesso in cui, oltre a Leopardi, per il quale egli nutriva un’ammirazione sconfinata (ne è spia un suo aforisma di Bluff di parole: «Con tutti i grandi o grandissimi qualche confidenza me la piglio. È Leopardi che mi dà soggezione»), era venuto a mancare, esattamente due lustri prima, Jorge Luis Borges, il poeta da lui prediletto, forse, nella stagione più matura, dopo che in passato i “fari” – ma le bandierine da piantare, in questa mappa degli autori più congeniali, dovrebbero essere ben più numerose – erano stati Baudelaire e Proust, D’Annunzio e Montale. Di sicuro, furono notate alcune “coincidenze” col romanzo appena pubblicato, Tommaso e il fotografo cieco ovvero il Patatràc, una sorta di giallo che si annoda attorno a un incidente stradale, alla morte di uno dei due protagonisti, il fotografo cieco, travolto, all’uscita da un cinema, da una moto di grossa cilindrata. E di un tragico incidente d’auto, invero, rimase vittima lo scrittore, che non sapeva guidare, mentre rientrava a Comiso, suo paese natale, dalla vicina Vittoria, dove quotidianamente lo accompagnavano in visita alla moglie malata. Un incidente causato, in buona misura, dalla pioggia, che è un vero e proprio leitmotiv del romanzo in questione: «Da ragazzo mi piaceva il rumore della pioggia. Ora non più – confessa nell’explicit l’io narrante, Tommaso, riagganciandosi all’incipit -. Mi pare un’elemosina dietro la porta, piagnucolosa, la cui voce lacera l’aria come una seta d’ombrello e se ne raggricciano nervi e capelli. Dovrò farci l’abitudine, ora che andiamo, una settimana dopo l’altra, verso l’inverno e la consunzione dell’anno».

Non era, tuttavia, un giorno d’inverno, quel 14 giugno 1996, da starsene in casa con la fronte schiacciata contro il vetro d’una finestra, a guardare malinconicamente la vita di fuori, come fanno talvolta i personaggi dei suoi romanzi, di solito “spettatori della vita” (compreso il disincantato Tommaso, ex giornalista “degradatosi” a factotum di un palazzone romano), ma un pomeriggio di quasi estate: l’estate siciliana, s’intende, sghemba, esorbitante, eccessiva (com’è eccessivo, del resto, il clima, il paesaggio stesso dell’isola, a cui anche Bufalino ha dedicato pagine memorabili), pronta a mutar d’abito, a dar luogo ai più inattesi e tempestosi rovesci, per poi tornare a furoreggiare, cinica e indifferente. E inopportuna, incongrua, assurda ci sembrò, infatti, l’indomani, la luce abbagliante sotto la quale si svolsero, a Comiso, i funerali dello scrittore, benché non ignorassimo che qui, nell’isola, tanta luminosità nasconde spesso un risvolto funebre, lascia un sedimento di lutto. A Diceria dell’untore, premio Campiello 1981, era seguito fortunatamente un quindicennio di frenetica attività produttiva per il quale, oggi, si può guardare allo scrittore comisano come a una delle figure più significative del secondo Novecento: si tratta, in aggiunta ai già menzionati, di altri cinque romanzi (Argo il cieco, 1984; Le menzogne della notte, 1988, premio Strega; Qui pro quo, 1991; Calende greche, 1992; Il Guerrin Meschino, 1993), e poi di prose d’arte e di memoria (Museo d’ombre, 1982), di poesie (L’amaro miele, 1982), di racconti (L’uomo invaso, 1986), di saggi ed elzeviri (Cere perse, 1985; La luce e il lutto, 1988; Saldi d’autunno, 1990; Il fiele ibleo, 1995), di aforismi (Il malpensante, 1987; Bluff di parole, 1994), di splendide traduzioni (Le contro-rimedi Toulet, I fiori del male e Per Poe di Baudelaire, una scelta delle Greguerías di Ramón Gómez de la Serna intitolata Sghiribizzi, ecc.) e antologie (Dizionario dei personaggi di romanzo, ecc.). In queste opere, complessivamente, il lettore può trovare un breviario, condito, magari, coi pimenti del moralista indulgente o sbarazzino, assennato o “malpensante” (nel senso leopardiano del termine), dei principali turbamenti del “secolo breve”: fra paura di «perdere il mondo», per adoperare formule suggestive d’un grande antropologo, Ernesto De Martino, e di sentirsi «perduti nel mondo»; elogio della bellezza dell’universo e inettitudine a aderirvi senza riserve, come di chi, in sostanza, si riconosca vittima di uno sgarro, d’un sopruso; rifiuto dei grandi messaggi, delle certezze ideologiche (Bluff di parole: «Simile a un colombo viaggiatore, il poeta porta sotto l’ala un messaggio che ignora»), della fiducia incondizionata, banalmente ottimistica, nelle magnifiche sorti e progressive e riaffermazione, pur problematica, del potere esorcistico e terapeutico della letteratura (Le ragioni dello scrivere, 1983: «… si scrive per popolare il deserto; per non essere più soli nella voluttà di essere soli; per distrarsi dalla tentazione del niente o almeno procrastinarla. A somiglianza della giovane principessa delle Mille e una Notte, ognuno parla ogni volta per rinviare l’esecuzione, per corrompere il carnefice»).

Il maggior punto di forza, probabilmente, e la peculiarità più intrinseca e innovativa della ricerca artistica di Bufalino vanno individuati in una lucidissima e acre coscienza del destino attuale dello scrittore, costretto a «starsene in bilico fra innocenza e malizia, certezza e ipotesi, natura e cultura», nostalgico delle «grandi cattedrali», non soltanto narrative, del passato, «ma inabile a sortire dalla propria cappella di manteche, falsetti, citazioni, ibridazioni, sposalizi inattesi di linguaggi e personaggi lontani» (rinvio, in proposito, a Morire a Roncisvalle, un intervento “teorico” del 1984). Il che, se non sbaglio, la colloca, con geniale originalità, in un’ardua zona di confine, su un difficile crinale, fra eredità primo novecentesca, sensibilità High Modern, e la linea del cosiddetto Postmodern. Da qui vengono il carattere iperletterario della scrittura di Bufalino, il fittissimo e vertiginoso dialogo intertestuale, il gusto squisito dell’arabesco, del pastiche, della parodia di forme e generi canonici (romanzo storico, poliziesco, autobiografia, ecc.), il fatto che essa metta a nudo, di continuo, le proprie tecniche di costruzione e di funzionamento, dissipando l’illusione realistica di tipo tradizionale e alludendo, viceversa, a un dubbio che è, insieme, epistemologico, metafisico, pensosamente esistenziale. Senza rinunciare – ed è lo scarto, la distanza critica più rilevante di Bufalino rispetto ai moduli correnti, già usurati, del “postmoderno” – alla “riconoscibilità” dello stile, sontuoso, ardito, non privo di sprezzature ironiche e di spericolatezze avanguardistiche, ma anche d’una tournure classica. E sempre improntato, comunque, a un’idea antica, “artigianale”, umanistica, del lavoro intellettuale, segnatamente di quello letterario, visto come un estremo baluardo, benché malfermo e debole, eretto sul terreno sdrucciolevole e infido dei tempi moderni, come un indispensabile argine di fronte al malessere del tardo capitalismo. Un’idea della letteratura, insomma, a suo modo “civile” o “politica”, almeno nei limiti della politicità che per Bufalino, il quale sosteneva argutamente di aver imparato a non rubare ascoltando Mozart, era compatibile con il ruolo dello scrittore.

La Sicilia

© Riproduzione riservata