I paradossi

di Saro Distefano

Ragusa – Si festeggia (si dovrebbe festeggiare) in questi giorni un importantissimo anniversario per la cultura italiana latu sensu.

Non la nascita di un poeta o la morte di uno scultore, non la inaugurazione di un monumento o l’apertura di una mostra importantissima, ma molto più sommessamente – e però di importanza storica – la emanazione di una circolare ministeriale.

Il 6 aprile di quaranta anni fa, infatti, veniva emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione la circolare 117 con la quale “nell’intento di pervenire a criteri uniformi nella specifica attività dell’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti nel campo della conservazione del patrimonio artistico, il Ministero ha rielaborato, sentito il parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, le norme sul restauro”.

Nel linguaggio comune, giornalistico e anche specialistico, quelle norme sono diventate la “Carta di Restauro 1972”, precedute da una breve relazione e seguite da quattro distinte relazioni contenenti istruzioni per, rispettivamente:

La salvaguardia ed il restauro delle antichità

La condotta dei restauri architettonici

L’esecuzione dei restauri pittorici e scultorei

La tutela dei centri storici

Le relazioni sono da ritenersi documenti integranti la Carta stessa.

Grazie a questo provvedimento legislativo i restauratori italiani iniziarono a lavorare con un preciso ed uniforme criterio sulle tantissime opere d’arte che la Nazione detiene in abbondanza. Non solo, la “Carta di Restauro 1972” ha creato un ambiente nell’ambito del quale è cresciuta una intera generazione di professionisti ritenuta la migliore del mondo. Senza sconti. I restauratori italiani sono i più bravi e più preparati. Peccato però che non abbiano molto da fare, perché, com’è ormai piuttosto noto, i primi tagli che lo Stato ha operato per tentare di risolvere la crisi economica e finanziaria sono stati attuati proprio nel settore della conservazione, cura e restauro dei beni culturali. Un vero peccato, uno spreco, per tutto quanto ha fatto quel genio che si chiamava Cesare Brandi e al quale viene universalmente riconosciuto il merito, la primogenitura del moderno restauro scientifico.

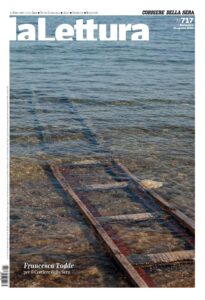

Oggi sono pochissimi, almeno dalle nostre parti, i cantieri di restauro attivi. E dire che la necessità di interventi serie e impellenti sarebbero tantissimi. Ma non ci sono i soldi, rispondono le Soprintendenze e le altre amministrazioni coinvolte. Ecco perché l’unico vero ed inalienabile patrimonio nazionale viene fatto marcire, crollare, disperdere. E ci si scervella per trovare la formula magica funzionale ad uscire dalla crisi.

Paradossalmente, ripeto, paradossalmente, ci si rallegra (o quantomeno non ci si strappa i capelli) alla notizia che un bene artistico sia stato rubato – si intende su commissione – perché almeno quel collezionista, quell’appassionato tratterà l’opera nel miglior modo possibile. Ma a parte il paradosso (che come tale si dovrà intendere, non certo come un invito a delinquere), la verità è che il settore del restauro (che nel 1987 rinnovò migliorandola e aggiornandola la carta di quaranta anni fa), poteva e doveva essere un unicum italiano, una peculiarità grazie alla quale avviare un circolo virtuoso che dall’immenso patrimonio artistico e culturale potesse prendere le mosse per creare una situazione di occupazione e di sana economia tale da garantire all’intero Paese una posizione di prestigio a livello planetario. E invece siamo a pietire i quattro soldi di lontani mecenati che ci consentano di conservare l’ultima cena di Leonardo.

© Riproduzione riservata