di Redazione

Nonostante la rapida crescita, il giornalismo on line non gode ancora della stessa considerazione di quello tradizionale, quello della carta stampata.

A oltre un decennio dai primi esperimenti, i siti web dei quotidiani italiani sono in ogni caso realtà affermate e le prospettive appaiono comunque incoraggianti. L’aumento del numero degli utenti e la crescita del mercato pubblicitario sembrano finalmente in grado di garantire una sostenibilità economica alle attività giornalistiche su internet, almeno per quanto riguarda le testate maggiori.

Sul piano fenomenologico, da una prima panoramica del settore editoriale, appare possibile distinguere i quotidiani on-line in due tipologie principali:

– i quotidiani che appartengono a importanti gruppi editoriali e che – nella maggior parte dei casi – hanno alle spalle testate giornalistiche già affermate nel mondo della carta stampata;

– i quotidiani indipendenti, spesso riferite a una dimensione locale.

ScicliNews è un “quotidiano on line” che pubblica con continuità articoli – in massima parte originali – di informazione, di opinione e che propone con periodicità quotidiana un’edizione integralmente aggiornata.

Dove sta la genialità – a parer mio – che rende ScicliNews un organo di informazione esemplare? Sta nella possibilità che i lettori hanno di interagire tra di loro. Le pagine del giornale on line rappresentato un punto di incontro e quindi di dibattito e di confronto. È come stare in una piazza e scambiarsi opinioni e confrontarsi su idee e tematiche riportate. La fisicità di ciascuno non esiste, le idee e i punti di vista invece si confrontano. Non esistendo la fisicità materiale, neppure l’identità è nota e neppure richiesta. Ellj Nolbia, Un uomo libero, WW, Santhippe, Socrathe può essere ognuno, che mette a disposizioni i sui pensieri e i suoi commenti al pubblico vastissimo e imprevedibile dei lettori del giornale. Altro aspetto rilevante è la possibilità che viene data a tutti di poter commentare le notizie. Questa apertura è una forma di democrazia che in un mezzo di informazione è molto da apprezzare. Di democrazia partecipativa, personalmente ho vissuto negli anni della gioventù, fino a farla diventare concezione di vita. Poterla ritrovare in un mezzo tanto distante dalle conquiste di quegli anni: mi affascina enormemente.

Non siamo passivi di fronte alle notizie, come dicevo giusto prima, possiamo esprimere opinioni e registrare altre tendenze. Si assiste spesso nei commenti, ad argomenti straripanti, che vanno oltre rispetto al tema riportato nell’articolo giornalistico, fino a fare diventare i confronti: battibecchi personali su presunte giustezze o sbagli altrui.

Riflettendo su questi particolari andamenti, da essi muove questa ragionamento. Restringendo la riflessione agli aspetti Morali.

Le parole giusto e sbagliato sono tra le più frequentemente usate per indicare la correttezza o meno di un procedimento, di una risposta, di un enunciato, ecc. Qui le analizzeremo in relazione all’uso che ne viene fatto nell’ambito certamente più ambiguo e problematico: quello morale. Infatti, se da un lato la moralità viene spesso considerata universale e dotata di un carattere cogente, dall’altro vi è un ampio disaccordo su cosa è giusto e cosa è sbagliato. La facile constatazione che giusto e sbagliato non sembrano essere gli stessi per tutti induce a credere che in ambito morale il punto di vista migliore sia il relativismo. In effetti – se non sappiamo dire perché certe azioni come la tortura, l’omicidio, il furto, lo stupro ecc. sono sbagliate – quale giustificazione possiamo addurre per opporci ad esse? La moralità è solo una questione di preferenze, o possiamo fornire valide ragioni a sostegno delle nostre convinzioni morali?

La parte della filosofia che tratta questioni simili è in genere conosciuta come etica o filosofia morale. Questa disciplina risponde dunque a domande del tipo: “che cosa significa che un’azione è giusta o sbagliata?”, “come bisogna vivere?”, “come dobbiamo comportarci con le altre persone?”. A tali interrogativi si possono fornire risposte diverse, che permettono di parlare di almeno tre tipi di teorie morali: deontologiche, consequenzialiste e basate sulla virtù.

– Le teorie etiche deontologiche pongono l’accento sul fatto che ciascuno di noi ha certi doversi – azioni che deve o non deve compiere – e affermano che agire moralmente consiste appunto nel rispettare tali doveri, qualunque conseguenza ne possa derivare. A questo tipo appartengono l’etica cristiana e l’etica kantiana.

– Le teorie etiche consequenzialiste giudicano se un’azione è giusta o sbagliata non in base alle intenzioni della persona che la compie ma, appunto, alle conseguenze dell’azione stessa. La teoria etica consequenzialista più conosciuta è l’utilitarismo, il quale ha le sue radici più antiche nell’edonismo: ricerca del piacere, e nell’eudemonismo: ricerca della felicità.

– La teoria etica della virtù si basa in larga misura sull’Etica nicomachea di Aristotele, e per questa ragione è talvolta chiamata neoaristotelismo. A differenza delle altre due, che – seppure in modo diverso – concentrano la loro attenzione sul carattere giusto o sbagliato delle singole azioni, questa teoria si interessa al carattere e alla vita degli individui nella loro interezza, sostenendo che si deve vivere coltivando sempre la virtù, intesa come la realizzazione delle proprie potenzialità. Virtù etiche e virtù morali, nella medietà, nel giusto mezzo.

La coesistenza conflittuale delle teorie etiche induce molti – come prima accennato – a un atteggiamento relativistico. Appare infatti evidente che persone appartenenti a società differenti abbiano idee ed usanze diverse riguardo a ciò che è morale. Immaginate il mondo senza spazio fisico e identità certa di ScicliNews, dove non può esistere – per eterogeneità delle provenienze – un consenso universale su quali azioni siano giuste o sbagliate. Altrettanto chiaro appare il fatto che le concezioni morali cambiano da luogo a luogo e da un periodo storico all’altro, di modo che la morale sembra appunto relativa alla società in cui si è cresciuti. Immaginiamo ancora in questo luogo di confronto – le pagine di ScicliNews – dai confini indefinibili, dove le provenienze personali dei lettori sono inimmaginabili: tali constatazioni fanno pensare che non ci sono valori morali assoluti, e che pertanto l’ottica più corretta – in etica – sia quella relativistica.

Amici carissimi, non credo esistano più verità assolute. O se esistono sono esprimibili solo parzialmente. Si possono avere conoscenze e convinzioni relative. Ogni affermazione degli utilizzatori del sito può essere verità solo se riferita particolari fattori e solo in riferimento ad essi è verità.

Il sito garantisce i diritti umani: la Libertà – previa censura, è vero – e pari opportunità: la Giustizia, per ogni visitatore, in un epoca post-moderna mi sembrano le questioni su cui interrogarsi su ciascuno e sul loro legame

Il sito è la casa dei suoi 600.000 visitatori, è la più grande democrazia che a Scicli esista. Importante riconoscersi e agire nella medietà, nel giusto mezzo. Non è necessario esagerare.

Ellj Nolbia

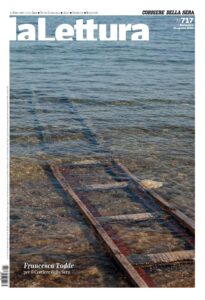

In copertina, “Il senso delle parole”, di Ellj Nolbia, pastello, cm 50×70

© Riproduzione riservata