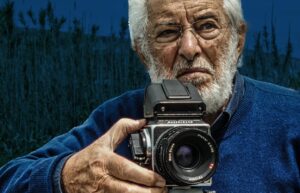

Una foto di grande impatto espressivo ispira il nostro Socrathe alcune riflessioni

di Socrathe

Modica – «Una casa. Al suo interno c’è una tavola con focacce e piatti colmi di cibo; c’è una coppa e un grande recipiente per il vino. Cristo è seduto a questa tavola con gli apostoli. Sul lato sinistro, Giovanni è disteso sul suo grembo; a destra, Giuda allunga la mano nel piatto e guarda Cristo.»

Questo troviamo scritto in un manuale di iconografia” bizantino” dell’XI secolo, in cui si danno indicazioni molto precise su come gli artisti dovevano dipingere l’Ultima cena.

Tralasciamo l’aspetto “virginale” del buon apostolo Giovanni e il grido del suo disappunto urlato da un efebico cielo : “Non sono Maddalena, come ve lo devo dire!”, perseguitato dal 2003 per la presunta tresca con Gesù da Dan Brown e dal suo codice da Vinci -finanche dal nostro premio nobel Dario Fo per giusta e corretta informazione- ed occupiamoci del Cenacolo in senso stretto, iconografico e religioso.

«Vi dico in verità: uno di voi mi tradirà». I dodici Apostoli seduti alla tavola con Gesù reagiscono con passioni contrastanti e terrore all’annuncio del Messia, ognuno con emozioni e gestualità differenti, varie le espressioni e i gesti narrativi. Una scena drammatica quella descritta nel Cenacolo. Nessun codice cifrato o nascosto. Nessun mistero.

Dal Quattrocento in poi

Immagini e personaggi tratti dal racconto evangelico, drammatico, triste. L’iconografia imposta dai committenti era questa, e bisognava rispettarla. I pittori non potevano pigliarsi la licentia che si pigliano i poeti e i matti di adornare le figure secondo invenzioni. Dovevano restare fedeli ai personaggi ed alla tradizione del vangelo. È il caso del Veronese che finì davanti al Tribunale della Santa Inquisizione per aver figurato fuori dagli schemi “l’Ultima Cena”; fu costretto a cambiar nome al quadro e censurare qualche “pazza” figura. Il suo quadro divenne il Convito in casa di Levi. È la produzione iconografica classica dell’Ultima Cena che giunge ancora intatta e in tutta la sua bellezza, fino ai giorni nostri. Ultima cena? penultima oserei dire. Perché l’ultima figurazione del Cenacolo è cosa nostra, siciliana, modicana.

Il dipinto è di un realismo quasi fotografico, rappresentato con colori caldi, contorni morbidi, esuberante interesse per gli effetti di luce. Scompaiono del tutto i motivi religiosi. Le calde plastiche sostituiscono i freddi ori e argenti della posateria classica. La tavola è ricca, accoglie pane e focacce, elementi essenziali del banchetto. I dodici apostoli sono stati immortalati nel loro momento estatico, nell’attimo di stupore, sorridenti. Una rottura definitiva con la tradizione antica che voleva i 13 commensali tristi ed in meditazione quasi monastica. Lo spazio davanti è vuoto: come un invito a prendere posto davanti a tanta luce.

E la luce come elemento simbolico per sottolineare l’evento sacro con esiti straordinari, non proviene dal Messia stesso figurato -vera fonte surreale che illumina la scena di questo quasi dipinto- ma dall’esterno. È generata da un sole che filtra dall’alto, sorprendente, onirica, investe i nuovi apostoli, divide in tre la tavolata: a destra il mondo spirituale, a sinistra quello terreno, al centro la Verità, Lui.

Il Messia ha le mani alzate al cielo, quasi a voler abbracciare un calice, invisibile, sacro. È l’unico a non proiettare ombra sull’immensa tavola. La plasticità del gesto delle mani magnifica la sua prossima condizione di risorto. Un vapore mistico profuma la stanza.

Una creazione fuori da ogni schema iconografico tradizionale, è intima e solenne celebrazione di un Convito che inquieta le leggi Auree della divina proporzione, e che conduce in un mondo che sta “oltre”.

È una foto che riscrive l’affare del Cenacolo, e rimescola le carte dell’antico mazzo della Storia dell’Arte.

N.B.: nell’ultima foto, alcuni goliardi modicani, al termine di una cena, impegnati nel citare Leonardo.

© Riproduzione riservata