La lezione di Alinari

di Pasquale Bellia

Firenze – Nella metà degli anni Sessanta la possibilità di “presa” di un frammento di realtà, a noi ragazzini di 13-14 anni, ci appariva straordinaria. Straordinaria per almeno due demotivi: il primo, era il ritaglio statico – nella separazione del tutto – di ciò che viveva di dinamismo; secondo, la magia confortante – della riproduzione nel possesso – di quel frammento prediletto. Praticavo già da tempo il disegno come irrefrenabile passione. Portavo spesso un blocco per schizzi e la fotografia mi apparve subito come un prolungamento di quella possibilità.

In viale Luigi Cadorna a Siracusa, con un altro appassionato di arti visive – di età poco più grande di me (Aldo Palazzolo, con genitori sciclitani) – si avviò lo studio di ricerca fotografica Focus. All’epoca avevo una Ferrania 3m 3055 con ottica Rodestok (in tutto copiata dall’austriaca Voigtlander vitorex) e Aldo una Icarex con ottica Zeiss. La fotografia che ci appassionava era – quasi come risultante naturale dei tempi storici vissuti – quella giornalistica sociale. Si prediligeva l’umanità dolente e diseredata nella sofferente realtà. Le riviste dell’epoca riportavano quei temi fotografici. Le istantanee di Henri Cartier-Bresson destavano molto stupore per la capacità di raccontare, in una posa accidentale, tutto uno stato sociale ed un universo complesso. Quindi si fotografa ricoverati presso l’ospedale psichiatrico, le persone in autobus, gli emigrati di notte sul treno, la gente al mercato, gli zingari nel piazzale della zona archeologica, ecc.

Quella ricerca nella convinzione che, al pari del testo, le immagini potevano essere utilizzate come mezzo di comunicazione. Ecco, la comunicazione autentica è stata alla base di molte fotografie negli anni della cura delle coscienze sociali.

Il linguaggio del testo – come le manifestazione di pensiero – può essere esplicito o sottile, mantenendo tra le righe altri scopi. Con la fotografia si può ottenere la riproduzione dell’immagine visiva con mezzi ottici e chimico-fisici che possono essere credibili come neutrali o per la loro fedeltà molta elevata. In cartografia la fonte fotografica aerea zenitale non a caso viene definita “fonte obiettiva”.

Se le parole sono valide per argomentare, la fotografia può portare la capacità di valutare la veridicità delle affermazioni o configurasi come l’espressione stessa della verità.

Quella originaria veridicità, oggi, dove si colloca?

Una nota di contorno.

A metà degli anni Novanta, frequentai, organizzato dalla Società Fratelli Alinari di Firenze, un corso per fotografi professionisti sul tema: paesaggio e architettura. Le lezioni si svolgevamo presso il noto Studio Marangoni di via San Zanobi. Dalla cattedra passava il meglio che la scuola della fotografa italiana e straniera poteva offrire in quel momento. Gelmetti dei chimici Ornano, l’avvocato di Panorama per i diritti d’autore, teorici d’estetica, per le riprese Gabriele Basilico, per la camera oscura il suo stampatore, ecc.

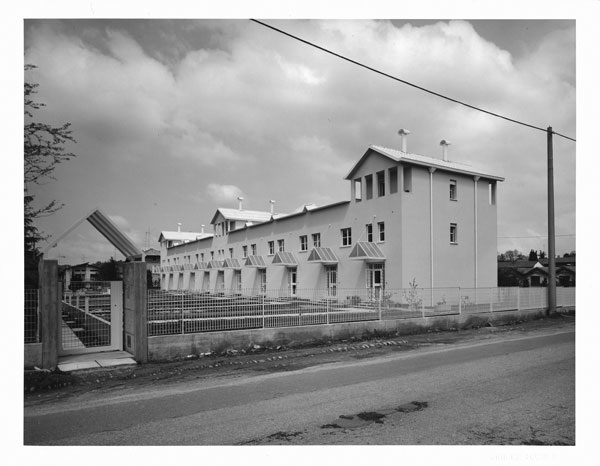

Tutto coordinato dal responsabile artistico della Società Alinari e chiaramente il rigore in ogni argomento era assoluto. Perfettamente in linea con quanto da sempre era nella mia pratica. Gabriele Basilico aveva da poco pubblicato il volume Ritratti di fabbriche ed era appena tornato dal reportage sugli effetti della guerra nella città di Beirut. (le foto B/N a corredo dello scritto sono sue).

Si parla di fatti di tanti anni addietro, è vero. Usavo già allora per le mie riprese il medio formato e poco dopo il banco ottico, sempre con pellicola B/N.

Qual è oggi la diversa condizione nelle capacità di presa rispetto a quel tempo?

Non esiste differenza.

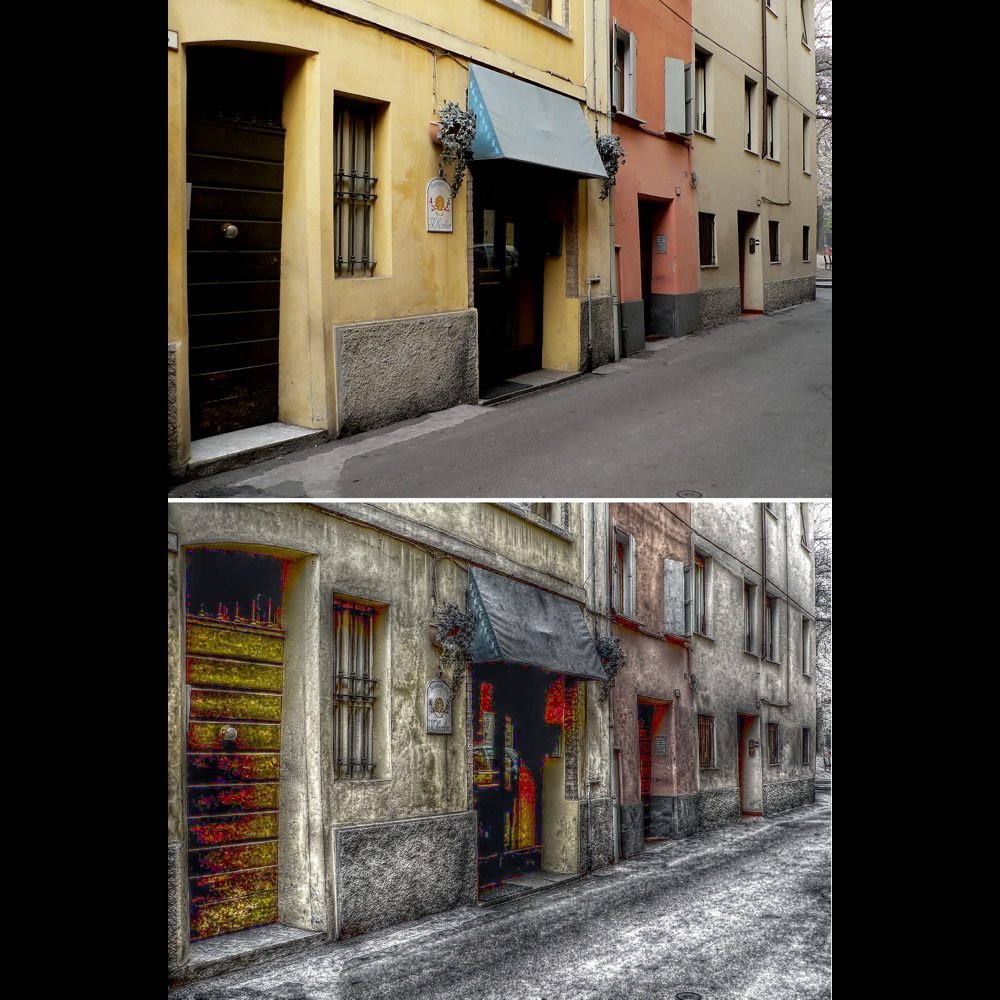

La fotografia ha regole (tecniche-composivise) precise che, dagli Alinari a tutt’oggi, permangono immutate. È inutile sfuggirne. Tutto appare crudamente quando dietro il mirino non c’è capacità compositiva, raffinatezza nelle scelte o quell’occhio assoluto necessario al fotografo. Si possono fare mille magie – che spesso sono peggiorative – ma il difetto d’origine rimane. (v. foto facciate sulla strada rese disegno).

Permettetemi un altro racconto personale, tra i tanti possibili.

Anni addietro, forse tre o quattro, una signora mi cercò più volte a Firenze esprimendo il desiderio di incontrami per sottopormi a parere delle sue riprese. Venne d’estate a Sampieri. Il soggetto era a me molto noto per averlo in documento da circa 30 anni. Le fotografie erano a colori e cercavano improbabile senso nel collage di parti e frammenti variamente manomessi con programmi di foto ritocco. Ecco, quel soggetto – nella sua schiettezza e severità austera – non ha bisogno di lacchezzi o presunte bellurie che servono solo a mettere in essere, in figura creatività represse.

La fotografia nel rispetto delle regole, lo so bene, non è arte delle più facili. E non parlo solo di tecnica, parlo della capacità di saper leggere e quindi interpretare. Il fotografo ha innanzi una realtà complessa e completa, nella capacità di selezione dal tutto e presa sta la capacità artistica.

A questo proposito una precisazione utile.

Gabriele Basilico fotografa architetture e città e le penetra nei loro sensi anche nascosti e valori precisi e sapete perchè? Perché quel “testo” ha studiato: è architetto! E fotografa sempre alla stessa maniera come se il progresso della tecnica non fosse giunto: banco ottico pellicola B/N. Una sola differenza, invece di realizzare lo scatto di prova in polaroid … lo esegue in digitale, poi però sempre finale in pellicola piana.

Nelle mie fotografie di architettura, l’essere umano non appare mai. Aspetto anche delle ore lo scenario così come a me interessa e magari dopo avere aspettato… vado via senza uno scatto perché la luce è cambiata. Non scatto mai subito. Mi guardo intorno, studio il luogo e i suoi caratteri alla ricerca delle specificità sue proprie. Cerco la presa che registri l’identità spessa del luogo o del manufatto. Mi avvicino fisicamente ed emotivamente a quello che sto in quel momento vedendo. Spesso, anche a distanza di tempo, mi porto in quel luogo e realizzo la ripresa dalla stessa posizione, perché quella è significativa del carattere del luogo, condensa significati e valori profondi.

Alcuni dei più grandi fotografi, come Henri Cartier-Bresson e Miguel Rio Branco, hanno lavorato prima con il disegno ed i pennelli, per poi passare alle macchine fotografiche.

Entrambi sono maestri di composizione formale, proprio perché hanno trascorso lunghe ore a studiarla. Lo studio della geometria compositiva nelle opere pittoriche dei grandi maestri del passato è essenziale per educare alla composizione fotografica. Come dei registi molto noti, sono stati prima fotografi (2 su tutti, Federico Fellini, Stanley Kubrick).

Quella originaria veridicità, oggi, dov’è finita? Si diceva sopra.

La fotografia è un mezzo tecnologico, meccanico e/o elettronico, che “registra” e che viene usato per realizzare l’espressione artistica. Il pittore non ha niente di meccano tra Lui e il soggetto: vive e realizza la sua opera un rapporto diretto. Ma il fotografo non deve cercare accorgimenti e artefatti per fare sembrare vive delle foto morte.

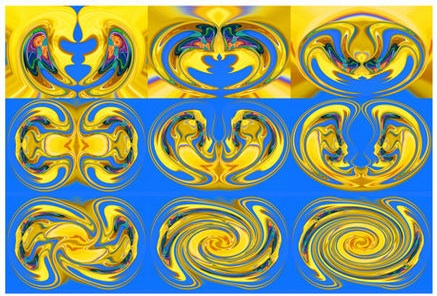

I programmi di fotoelaborazione offrono una gamma estesa di possibilità per invadere il campo della pittura. Gli effetti artistici (v. melograno che vuol sembrare pittura) sono vari, come le distorsioni creative infinite (v. foto). Ma a che vale? La fotografia autentica non ha bisogno di quegli accorgimenti.

Nelle illustrazioni si riportano, oltre le foto di Gabriele Basilico, solo alcuni casi di manipolazione e distorsione fino a non rendere riconoscibile il banale scatto d’origine.

© Riproduzione riservata