Esisteva una gabella dell’olio, una gabella della seta

di Un Uomo Libero.

Madrid – Il Visitatore Jordi al punto 32 delle sue osservazioni (92 punti) testualmente scriveva al Re di Spagna Filippo III:

“que en persona ha medido (misurato, ndr) y visto la mayor parte de las salme(a)itas de tierras de los feudos del Reyno, con que se ha descubierto el empaño (=raggiro, ndr) con que ganaran tanto los Gabelotos, y assí en lo porvenir encierran las rentas cada día”

La visita terminò nel 1603 e i risultati furono pubblicati il 12/5/1604.

Già alla fine del Cinquecento in Sicilia la situazione era insostenibile perché i “Gabellotti” guadagnavano talmente tanto da ipotecare qualsiasi futuro progetto riguardante l’isola.

La figura del gabellotto era una figura totalmente sconosciuta in Spagna.

Diverse relazioni compilate per il Re la descrivono a tinte molto fosche e i vari visitatori, come il sopra citato Jordi, mandati dalla Corona, si meravigliano del fatto che una tale categoria sociale possa esistere.

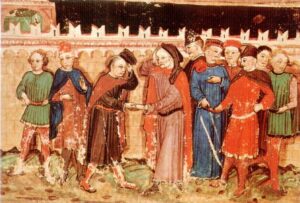

Ma chi era, in verità, il gabellotto?

Gabellotto viene da “gabella” (dazio; arabo: qabala=cauzione), colui che era preposto alla riscossione di un dazio.

Nella Sicilia spagnola del Cinquecento solo l’aria che si respirava non era sottoposta a dazio.

A Scicli, per esempio, esisteva una gabella dell’olio, una gabella della seta (infatti, in gran parte del territorio sciclitano era molto presente il gelso, necessario per l’allevamento dei bachi da seta), gabella del gioco delle carte, gabelle del macino, ecc…

Ma “gabella” nel Cinquecento significò pure per estensione un latifondo o, comunque, una terra, entrambi dati in subaffitto a un tizio che si faceva carico della loro coltivazione e del loro sfruttamento.

Spesso questa figura di gabellotto coincise con un familiare dell’Inquisizione: persone temute che fondavano la loro potenza sulla possibilità di sottrarsi al foro ordinario ed essere giudicate per i loro misfatti dal foro dell’Inquisizione, ovviamente più indulgente e spesso facilmente corruttibile.

Un classico esempio furono i Castellett di Ragusa, padre e figli, familiari dell’Inquisizione di quella Città e percettori della gabella dell’erbatico.

Il gabellotto spesso si circondava di uomini di mala vita con i quali compiva efferatezze nel territorio. Intimorendo la gente pacifica e affamata, si auto investiva capopopolo, diventando in molti casi il riconosciuto mediatore tra la prima e il padrone feudatario.

La figura del gabellotto, che tanto incuriosì e sconcertò gli spagnoli, ancora oggi continua a guidare e a forgiare i destini dell’Isola.

Le caratteristiche peculiari che la contraddistinguono sono l’arricchimento sfrontato, senza se e senza ma, conseguito sulla pelle della povera gente; il codazzo necessario di bravi che oggi come ieri ne fiancheggia le gesta dispotiche e losche.

Uno dei motivi per i quali gli spagnoli evitavano “regnicoli” (siciliani, ndr) nei posti chiave del potere era proprio il timore di cadere nelle mani spregiudicate di questi uomini.

E non avevano tutti i torti.

Col tempo i vecchi gabellotti rubarono la terra ai padroni che l’avevano a loro volta ottenuta in concessione dal re e vollero nobilitare la loro discendenza.

Una nuova generazione si sostituiva, allora, alla prima di nuovi finti nobili. E così via. E ogni volta il nuovo gabellotto diventava sempre più avido e spietato fino a quando il padrone non decideva, nel caso in cui arrivasse in tempo, di esautorarlo e sostituirlo con qualche altro losco figuro.

Da qui l’antico detto “delle gabelle perse”, usato per bollare qualcuno o qualsiasi argomentare come inconcludente e sciocco.

Con la riforma agraria di Giolitti questa figura sembrava essere scomparsa per sempre dalla Sicilia ma non fu così, anzi ritornò con prepotenza nel linguaggio popolare per qualificare un amante potente al quale una donna sposata si offriva in cambio di protezione per lei e/o per il marito.

La Sicilia, terra di gabellotti, continua a inventare e a reinventare figure strane per gestire il potere. Vengano chiamate, queste, mafiosi, onorevoli o semplicemente uomini chiave, di quelli che contano.

Non è importante il modo in cui sono scelti o chiamati ma è, invece, determinante come si muovono e operano.

In questo grande immenso teatro dell’opera dei pupi che è l’Isola c’è chi si muove sul palco della vita in un modo autonomo e sfrontato e chi invece risponde a comando a un puparo che, dietro una quinta, tocca i suoi fili.

E c’è anche chi, sotto il palco sbadiglia e sgranocchia i semi di zucca e i ceci tostati in forno, salati e venduti nel classico cono di carta. Questi ultimi sono quelli delle gabelle perse, appunto, che oggi più che mai fantasticano e si vantano di conquistare il mondo pur non avendone le qualità richieste, pur accettando che un altro, uno sconosciuto qualsiasi, possa comunque decidere del loro destino.

© TUTTI I DIRITTI RISERVATI ALL’AUTORE

© Riproduzione riservata