"Costruisco da solo i miei tamburi, con le pelli delle mie pecore"

di Redazione

Scicli – “Canto il ricordo dell’aia, la spagliata, che non è una ritmica, ma un’armonia”.

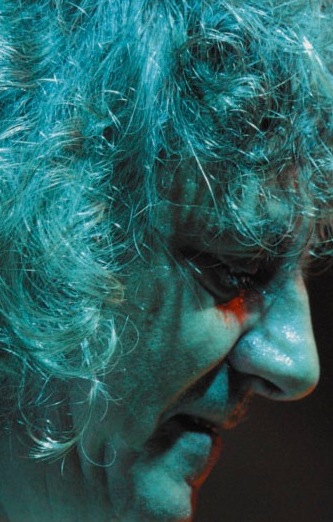

Alfio Antico da Lentini è un omone alto, imponente, scalzo.

Dice di essere un pastore, prima ancora che un musicista. Ha appena terminato di esibirsi al Pata Pata di Sampieri. Si appoggia sulla mia spalla per scendere dal palco: “La cultura non è folclore. Mi disturba vedere i siciliani che imitano il siciliano, l’incapacità di alcuni di essere autentici, veri”.

Ma la sua Sicilia cos’è? E’ la dimensione del mito, della memoria? Quanto sa essere contemporanea?

“E’ il mio vissuto. Il tamburello è considerato uno strumento minore della cultura contadina, ed è un grosso errore. Quando canto suonando il tamburello interpreto un’armonia, non una percussione. Costruisco da solo i miei tamburi, con le pelli delle mie pecore, e cerco di interpretare l’atmosfera dell’aia siciliana, la mia “rarica”, la radice antica di quella cultura contadina”.

Quando ha iniziato a cantare?

“Negli anni ottanta, lasciai l’esperienza di Musicanova di Eugenio Bennato, scelsi di approfondire il tema dei tamburi, di non essere più solo accompagnamento, ma di occuparmi di musica, melodia. Con una propria dimensione e dignità.

Riascoltai le tammurriate napoletane che avevo suonato con Bennato e rilessi tutti gli assolo in maniera autonoma, assoluta”.

Perché suona il tamburo?

“Il mio tamburo è donna. Rappresenta le coccole e le carezze che la mia famiglia, per disperazione, non ha potuto darmi. Mio padre era senza gambe e mia nonna materna per coprire il mio dolore suonava il tamburello. Quando la nonna è morta, a casa rimase il tamburo. Era appeso a un muro. Lo guardai, lo presi in mano, lo suonai”.

Quindi l’anima ‘ngignusa, l’anima ingegnosa di cui lei parla in una canzone, è una donna, un tamburo, o il suo alter ego?

“È la pelle, la ritmica, l’armonia dei sonagli, è una “niminagghia”, un indovinello: “Mortu, spillatu, scurciatu e senza vuci, canta strati strati, comi nu spirtu” (“morto, spellato, scuoiato e senza voce, canta per strada, come un fantasma”).

C’è un rapporto incestuoso tra me e il tamburo. Lei è donna, ha creato, me, e io ho creato lei: “sempri cu rispettu amu dimustratu, linguaggi, armonia, io ti l’aiu datu” (“sempre con rispetto abbiamo dimostrato, linguaggi, armonia, io te li ho dati”). Il tamburo è lo strumento più difficile da interpretare, mi piacerebbe fare degli stage per evitare che questa tradizione si perda”.

Nella sua carriera ha suonato con Eugenio ed Edoardo Bennato, con Renzo Arbore, Capossela, ma anche con Fabrizio De Andrè. Come avvenne il vostro incontro?

“Nel 1990 Fabrizio mi chiamò per incidere con lui Don Raffaè. Con Mauro Pagani campionarono il battere del mio pollice sulla tammorra. A loro piaceva molto la mia capacità di suonare in maniera coloristica il tamburo. Devo essere sincero, avrei preferito eseguire il pezzo unplugged piuttosto che essere campionato”.

Come era De Andrè?

“Nobile. Elegante”.

E poi?

“Riservato, e gentile. Un intellettuale acuto, profondo”.

Qual è il suo rapporto con la Sicilia?

“Nec tecum, nec sine te vivere possum”.

Ma “si ribighia stu Sud”, si sveglia il Sud, come scrive in una canzone?

“Dipende da chi ci vive, dalla nostra capacità di unirci”.

Si è sposato con una donna di Ferrara. Come vive il rapporto col Continente?

“Mia suocera, a Ferrara, mi ha mandato dal macellaio a comprare la carne, fra cui il cervello di mucca. Quando sono tornato a casa mi ha chiesto se avessi raccomandato al tizio di darmi la carne fresca. “Tranquilla, mi ha detto il macellaio che fino a mezzora fa ancora ragionava”.”

C’è una canzone che vorrebbe cantare e non ha ancora interpretato?

“Si. E’ una canzone rinascimentale siciliana.

Viru a me stissu e pari casu stranu: nascii n Sicilia e sugnu Talianu. Dicitamillu vui com’è stu munnu e comu n un mumientu vota e sbota: cu sta supracqua è tuttu nziemi a funnu e cu sta nfunnu acciana n’atra vota. Chiddi ch’eranu primi, ora chi sunnu? E ora lu schifiu fa tirrimota li ciù tinti cumannanu li festi pi mia si puonu rumpiri li testi. (…) Dunca a stu munnu nun c’è cciù chi fari: siemmu mmienzu i tanti trarituri nun si sapi di cui si pò vardari nun c’è amici un c’è firi e nun c’è onuri dognunu penza comu pò arrubbari: si persi di la faccia lu russuri… E’ beru c’ora c’è la fratillanza… ma Cristu santu! La misieria avanza!

Carzara fabbricata a l’Ucciarduni, ca cu la fici la seppi ben fari; attornu attornu c’è lu bastiuni, ci su’ li finistreddi pr’affacciari. Tempu di stati ni coci lu suli, tempu di nvernu nun si po’ stari. Su’ carzaratu nta stu cammaruni, me matri veni e n ci pozzu parrari”.

Ma la lingua siciliana non finisce per essere un limite poetico?

“No. L’italiano è nato nel 1200 non da scuola fiorentina, come si crede, ma siciliana. Con Jacopo da Lentini. Che, mi permetto di ricordarle, era mio compaesano”.

© Riproduzione riservata